Cultura y sociedad

¿China declara la guerra al Islam? El plan para erradicarlo

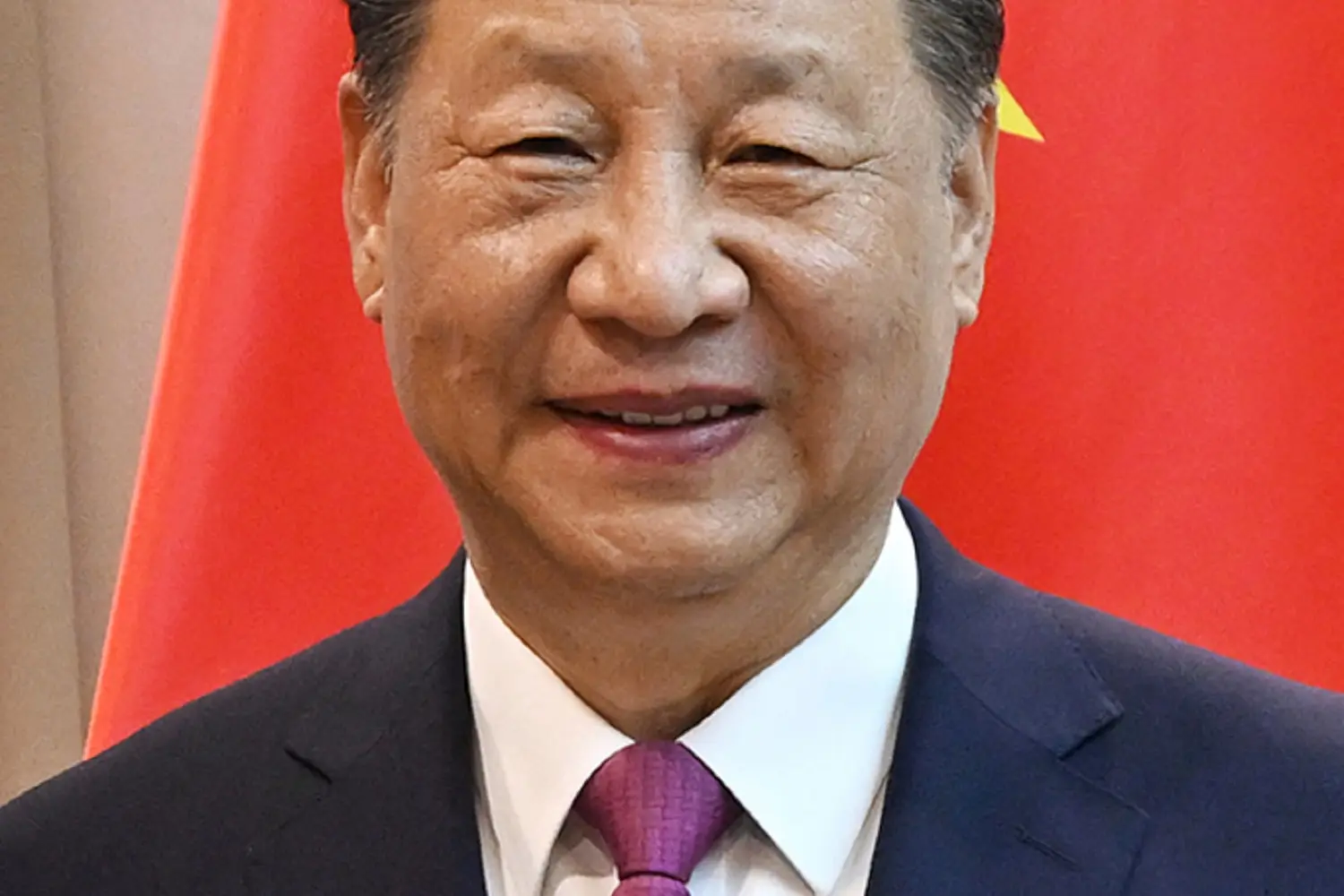

Foto Press Service - Vugar Amrullayev, CC BY 4.0, vía Wikimedia Commons

Radiografía de la sinización del islam en China: control legal, vigilancia y mezquitas remodeladas de Xinjiang a Ningxia y Gansu, su impacto

Pekín no ha anunciado una cruzada oficial contra una religión ni ha promulgado una prohibición general del islam. No existe un decreto solemne que lo declare. Pero sí opera una política sostenida —profunda, meticulosa— que subordina la vida religiosa musulmana a un principio rector: la sinización. Ese marco exige que toda práctica de fe se adapte a la ideología del Partido Comunista, a la estabilidad social y a la seguridad nacional tal como las define el poder. En la práctica, esa combinación de reglamentos, inspecciones y campañas de seguridad ha reducido espacios de culto, ha rediseñado la estética musulmana en el espacio público y ha convertido costumbres cotidianas —ayuno, educación religiosa, rotulación en árabe— en actividades vigiladas o restringidas. No es una guerra declarada, es un régimen de control que ha desdibujado, cuando no cercenado, la visibilidad y la autonomía del islam en varias regiones del país.

La respuesta corta, directa: no hay una ofensiva militar o un anuncio formal. Hay un plan político que transforma el ejercicio del islam a tres niveles. Primero, un andamiaje legal que ata la religión a licencias, filtros y compromisos explícitos con la “dirección del Partido”. Segundo, una campaña de seguridad que en Xinjiang alcanzó su expresión más dura, con internamientos, vigilancia masiva y castigo de prácticas consideradas “extremistas”. Y tercero, una remodelación física y simbólica de mezquitas en provincias de mayoría hui como Ningxia y Gansu, donde la “consolidación” de recintos ha supuesto cierres, demoliciones parciales o reconversiones estéticas hacia estilos tradicionales chinos. El resultado, con matices según territorio y periodo, se parece a una domesticación forzada de la fe. El islam no desaparece, pero se encoge, pierde presencia pública y queda condicionado a una lealtad política previa.

Qué está ocurriendo realmente

La sinización no es un lema propagandístico suelto. Es doctrina de Estado. Significa que toda actividad religiosa debe “adaptarse” a los valores socialistas, a la unidad nacional y a la integración cultural. En el papel, el islam es una de las cinco religiones “reconocidas”. En la realidad, cada gesto que exceda lo que el Estado interpreta como ortodoxo —o útil— se ajusta con normas, inspecciones y sanciones. La fe, para ser tolerada, debe devenir previsible, administrada, políticamente inofensiva.

Ese horizonte se concreta en reglamentos que han ido estrechando el margen de actuación. La difusión de contenidos religiosos en Internet requiere licencias y seguimiento telemático: sin permiso, no hay sermones en directo ni clases de árabe por videollamada, ni siquiera anuncios ordinarios de actividades. Plataformas y cuentas se cierran si la autoridad percibe “riesgos para la seguridad” o “alteración del orden social”. En paralelo, nuevas normas para lugares de actividad religiosa obligan a templos y mezquitas a demostrar, por escrito, adhesión a la línea del Partido, a organizar comités que garanticen la “orientación correcta” del culto y a impartir educación patriótica junto a los ritos. No es solo un control de la agenda; es un rediseño de la gobernanza interna.

La estética también cuenta. En múltiples ciudades del noroeste, mezquitas que durante décadas lucieron cúpulas verdes, minaretes y arabescos han sido “reacondicionadas” con tejados a cuatro aguas, frontones y motivos han. Rotulaciones en árabe han desaparecido de fachadas y comercios vinculados a comunidades musulmanas. Todo se alinea con un objetivo explícito: “localizar” las expresiones religiosas para que encajen con lo que las autoridades consideran cultura nacional. Es un mensaje visual —y político— claro: la islamicidad debe volverse discreta, integrada, sin referencias transnacionales que puedan interpretarse como lealtades competidoras.

La sinización como doctrina y como engranaje

El eje ideológico de esta política se resume en una premisa: la religión debe servir al Estado. No a la inversa. En términos prácticos, se ha traducido en una red administrativa densa. El Departamento de Trabajo del Frente Unido y las asociaciones religiosas “patrocinadas” por el Estado funcionan como correa de transmisión. Supervisan nombramientos, materiales de estudio, discursos y obras en recintos sagrados. Las inspecciones son frecuentes: revisan contabilidad, donaciones, publicaciones internas, itinerarios de viaje de imanes y profesores de religión. Un sermón que cite fuentes extranjeras sin autorización, una clase con temario no registrado, un campamento juvenil sin autorización formal, desencadenan llamadas a capítulo. A veces basta un aviso; otras, llega la sanción.

Este engranaje incorpora una idea delicada: la fe pública —visible, orgullosa, comunitaria— puede convertirse en un problema si proyecta redes, lenguajes o estéticas que no controla el Partido. De ahí que la apliquen con especial celo sobre la juventud. En Xinjiang y en varias prefecturas de Ningxia, padres y docentes han recibido instrucciones explícitas para evitar que menores participen en actividades religiosas fuera de circuitos autorizados. En escuelas y universidades, los periodos de ayuno —como el ramadán— se condicionan por reglamentos internos que priorizan horarios académicos y “salud”. La norma se presenta como neutral; su aplicación, repetida en el tiempo, desalienta la continuidad de prácticas que sostienen la identidad colectiva.

Reglas, licencias y un ecosistema bajo permiso

Para entender el alcance, conviene mirar los detalles. En el ámbito digital, cualquier actor que publique contenidos religiosos debe identificarse, solicitar permiso y aceptar supervisión de contenido. El lenguaje es amplio: se debe evitar “propagar superstición”, “perjudicar la unidad nacional” o “afectar a la estabilidad”. La elasticidad de esas cláusulas permite a las plataformas retirar sermones o clases legítimas si perciben riesgo reputacional o presión administrativa. En el plano físico, la obligación de “sostener la dirección del Partido” no es una línea simbólica; condiciona nombramientos, agendas y hasta la arquitectura. El comité de cada centro de culto integra cuadros “de confianza” que reportan a las autoridades locales. Un cambio de imam o la invitación de un orador de otra provincia requiere notificación previa. La desobediencia no es abstracta: puede costar el cierre temporal del recinto o, directamente, su reconversión en centro cultural.

Xinjiang: el laboratorio más duro

Ningún otro territorio ilustra con tanta crudeza el proyecto como Xinjiang, hogar de los uigur y de otras minorías turcófonas de mayoría musulmana. Desde 2014, bajo el prisma del antiterrorismo, se consolidó una máquina de control total. Los centros de “formación” o “reeducación” se llenaron con personas arrestadas sin juicio por conductas cotidianas: dejarse barba larga, rezar fuera de circuitos oficiales, tener parientes en el extranjero, estudiar árabe por su cuenta. La vigilancia algorítmica —cámaras, escáneres, bases de datos que registran hábitos, viajes, compras— se instaló en calles y barrios. Y la lista de “desextremificación” codificó como sospechosas prácticas que para millones de musulmanes forman parte de la vida diaria.

El discurso oficial sostuvo que se trataba de formación profesional y prevención frente a la radicalización. Las cifras, los testimonios y la documentación disponible dibujan otra cosa: un sistema destinado a homogeneizar conductas mediante castigo y premio. La obediencia política —medible, verificable— se convirtió en llave para recuperar la libertad. Muchas familias quedaron separadas, con padres enviados a fábricas lejos de su prefectura o sometidos a libertad vigilada. Quienes regresaron de los centros no volvieron a la normalidad anterior: el seguimiento continúa, los expedientes pesan, el miedo cambia hábitos íntimos.

Después de 2020: menos ruido, mismo control

En los últimos años, el paisaje más visible de los checkpoints y de la ostentación policial en ciudades como Urumqi o Kashgar se ha atenuado. Pero no hay marcha atrás en lo esencial. La red legal que permitió internamientos y sanciones administrativas está intacta. El tránsito de parte de la población detenida hacia prisiones ordinarias, la expansión de contratos laborales controlados por el Estado y el uso de programas de “transferencia de empleo” a otras provincias han consolidado un ecosistema de control menos escandaloso a simple vista, más arraigado. Cambia la foto; no el guion.

Más allá de Xinjiang: Ningxia y Gansu en transformación

Mientras Xinjiang ocupaba titulares, otra historia avanzaba sin tanta estridencia en Ningxia y Gansu, zonas con fuerte presencia de la minoría hui. Bajo el rótulo burocrático de “consolidación” de mezquitas, autoridades locales emprendieron un proceso sostenido de cierre, fusión y reacondicionamiento de recintos. En algunos casos, la sala de oración principal se convirtió en centro comunitario; en otros, se retiraron cúpulas y minaretes para sustituirlos por tejados “tradicionales” y frontones de estilo clásico. El árabe —en rótulos, letreros, inscripciones— desapareció de la vía pública en áreas donde había sido común durante décadas.

Aquí el discurso oficial enfatiza la mejora de seguridad, la eliminación de “construcciones ilegales” y la “integración estética” con el entorno urbano. La consecuencia, sin embargo, es inequívoca: una reducción de la presencia islámica visible y una mayor dependencia de permisos y comités para cualquier actividad. Imames veteranos que cuestionaron la rapidez del proceso perdieron el puesto. Comunidades que intentaron resistir a la fusión de varias mezquitas en un único recinto acabaron aceptando por agotamiento burocrático. Donde antes había seis puntos de oración de proximidad, hoy queda uno, más grande, más controlado, más fácil de supervisar.

La “consolidación” no llega sola. La educación religiosa infantil se desincentiva fuera de los canales oficiales; la enseñanza del árabe se canaliza hacia centros licenciados con materiales aprobados; la caridad y las donaciones se vigilan con lupa por el riesgo de “influencia exterior”. Pequeñas prácticas de barrio —romper el ayuno en comunidad, cursos improvisados los sábados— han quedado burocratizadas. Y al cabo de unos años, esa presión produce un efecto medible: menos jóvenes asisten a la mezquita, menos comerciantes preservan signos identitarios, más silencio en torno a ritos que antes eran públicos.

Intención y efecto: ¿erradicación o domesticación?

“Erradicar” sugiere la desaparición total. No es lo que proclaman las autoridades. El objetivo explícito es otro: domesticar el islam, despolitizarlo en el sentido que el Partido atribuye a la palabra y desconectarlo de redes transnacionales que puedan escapar a su control. En Xinjiang, esa ambición se tradujo durante años en internamientos y reeducación a gran escala; en regiones hui, en remodelación de espacios, disciplina organizativa y censura estética; en el conjunto del país, en licencias, filtros y vigilancia sobre contenidos y eventos religiosos.

Pero un proyecto de asimilación forzada tiene un efecto acumulativo: reduce el pluralismo, erosiona la memoria comunitaria y deja a la fe en susurros. La pregunta no es si hay o no una guerra formal, sino qué espacio real queda para el islam como práctica social autónoma. Cuando rezar fuera de los cauces oficiales se percibe como riesgo, cuando los topónimos arábigos se borran del paisaje, cuando el estado civil —nombres de pila incluidos— se normaliza con criterios no religiosos, no hace falta abolir la religión: se vacía de contenido público.

Coste humano y consecuencias globales

Las políticas se miden también por su impacto en la vida cotidiana. La combinación de cámaras, aplicaciones de seguimiento y controles administrativos ha alterado rutinas familiares: visitas que se espacian, llamadas al extranjero que se evitan, conversaciones que se desaconsejan. En Xinjiang, la separación de familias y los traslados laborales han hecho añicos la continuidad de comunidades ancestrales. En Ningxia y Gansu, el cierre de puntos de culto de proximidad ha complicado ritos de paso —bodas, funerales— que dependen de la cercanía física y de la regularidad.

El impacto económico no es menor. La etiqueta de “riesgo” asociada a prácticas o a zonas de mayoría musulmana condiciona empleo, crédito y movilidad. Programas de “transferencia de mano de obra” han movido a miles de personas hacia fábricas y granjas estatales o paraestatales en otras provincias. Para quien acepta, hay estabilidad y salario; para quien se resiste, el expediente pesa. En paralelo, la cadena de suministro global ha recibido presiones para auditar textiles, paneles solares, productos agrícolas y componentes industriales vinculados a Xinjiang ante sospechas de trabajo forzoso. Gobiernos y empresas se ven forzados a elegir entre cumplimiento normativo y coste comercial.

La diplomacia completa el cuadro. En foros multilaterales, China ha reunido apoyos suficientes para desactivar debates críticos o rebajar su alcance. Varios países de mayoría musulmana han minimizado el asunto en público, movidos por alianzas, inversiones y energía. El mensaje que reciben las comunidades afectadas es incómodo: el peso geopolítico del gigante asiático ampara su política religiosa frente al escrutinio externo. Y cuando se baja el listón internacional de exigencia en libertades fundamentales, volver a elevarlo resulta más difícil.

Tecnología de control y efecto demostración

Otro elemento a considerar: la tecnología. La combinación de big data, aprendizaje automático, reconocimiento facial y redes de informantes ha permitido un control preventivo de la religiosidad, imposible hace apenas diez años. Con cada licencia otorgada, con cada código QR a la entrada de un recinto, con cada cámara conectada a una plataforma local, aumenta la capacidad de anticipar, disuadir o castigar conductas. Ese modelo tiene efecto demostración. Otros gobiernos —no solo autoritarios— observan cómo una potencia económica justifica restricciones a derechos con el vocabulario de la seguridad y la armonía social, en plena era de hiperconectividad. La exportación de equipos y protocolos añade una dimensión exterior a lo que empezó como política interna.

Derecho, ambigüedad y puerta giratoria

El lenguaje jurídico que sostiene este sistema se apoya en conceptos amplios: “seguridad”, “unidad”, “orden público”. Son claves maestras. Permiten cerrar una cuenta, suspender una actividad, denegar una obra o sancionar un sermón sin vulnerar, en apariencia, la “protección” formal de la libertad religiosa que también recogen las normas. La ambigüedad no es un error; es el diseño. En ese marco, una mezquita puede operar con normalidad durante meses y, de pronto, afrontar una auditoría por “irregularidades” en donaciones o por un orador invitado que no figuraba en la lista. Puerta giratoria: se exige conformidad permanente, de modo que cualquier disidencia —o simple despiste— queda atrapada.

Lo que ya puede afirmarse con claridad

A estas alturas, hay hechos sólidos. Primero, el Estado no ha prohibido el islam ni ha ordenado su abolición, pero ha redefinido sus condiciones de existencia pública. Segundo, la sinización funciona como una política transversal que subordina templos, escuelas y contenidos a un control ideológico explícito. Tercero, Xinjiang ha sido el extremo de un arco que, por otros medios, se extiende a Ningxia, Gansu y a la vida musulmana en el resto del país. Cuarto, el aparato legal —en Internet y en los recintos— deja la libertad religiosa condicionada a fidelidad política, lo que vacía el derecho de su sentido más pleno. Quinto, la diplomacia y las dependencias económicas han blindado a Pekín frente a presiones efectivas, mientras empresas y gobiernos calibran su exposición a riesgos reputacionales y normativos.

Lo que falta por medir con más detalle es el efecto generacional. Los mayores guardan en la memoria un paisaje con más cúpulas y menos cámaras; los jóvenes crecen con ritos burocratizados, enseñanzas filtradas y una etiqueta de riesgo asociada a prácticas ordinarias. Ese desfase puede transformar la identidad de las comunidades musulmanas en China durante décadas. Persistencia habrá —siempre la hay—, pero la densidad comunitaria, el uso del árabe, la vida cotidiana alrededor de la mezquita de barrio, quedarán mermados si no cambian las reglas del juego.

Detalles que marcan la diferencia

El cuadro grande se entiende mejor con microdetalles. En ciudades medianas del noroeste, la distancia hasta el punto de oración más cercano se ha multiplicado tras la fusión de recintos: ancianos que antes caminaban diez minutos ahora necesitan transporte y compañía. En algunos condados, los altavoces de la llamada a la oración se apagaron o se sustituyeron por avisos discretos dentro del recinto. La biblioteca de la mezquita, antaño con libros en árabe y uigur, se reorganiza con catálogos “aprobados”, más cortos, menos diversos. Los viajes de estudio a países musulmanes se han vuelto raros: permisos denegados, becas sospechosas, vueltas complicadas. No es un catálogo de prohibiciones absolutas, sino un bosque de impedimentos que, sumados, desalientan.

En el ámbito laboral, la movilidad forzada —presentada como “oportunidad”— ha alterado redes de apoyo mutuo. Quien trabaja lejos, reza lejos y cría lejos. La sustitución de economías locales por contratos con empresas estatales o privadas dependientes de la administración reduce márgenes de autonomía para comercios y artesanos musulmanes. Y en la gastronomía, un detalle simbólico: la rotulación halal ha ido desapareciendo o se ha traducido al chino sin marcas gráficas islámicas, de manera discreta, casi invisible.

Un balance incómodo pero nítido

La imagen, con todas las cautelas, se ha definido. China no libra una guerra declarada contra el islam, pero ha levantado un andamiaje que condiciona, fiscaliza y reconfigura la vida musulmana. En Xinjiang, ese andamiaje alcanzó su forma más coercitiva, con un coste humano y social de larga duración. En Ningxia y Gansu, la consolidación de mezquitas y la eliminación de símbolos han reducido la huella visible de la fe. En todo el país, licencias, comités y supervisión han convertido la religión en un ecosistema bajo permiso. No hay erradicación formal, pero sí un proceso que, al recortar la presencia pública y la transmisión generacional, termina por empequeñecer la religión hasta dejarla casi domesticada.

¿Cambiará? La política de sinización se ha incorporado a los documentos rectores del Partido y se ha atado a la legitimidad del liderazgo. No se adivina una rectificación rápida. Quedan márgenes locales, funcionarios pragmáticos, comunidades que encuentran resquicios: clases de caligrafía que preservan memoria, celebraciones familiares que mantienen oraciones discretas, nuevas generaciones que recuperarán lo aprendido en casa cuando cambien los vientos. Pero hoy, la relación de fuerzas está clara. La fe puede existir, sí, siempre que no sobresalga, que no conecte el barrio con un mundo más amplio, que no compita con la identidad patriótica definida desde arriba.

Lo que se puede afirmar, sin grandilocuencia y con precisión: no hay decreto de guerra, hay un plan de domesticación. Su ambición no es borrar toda huella del islam, sino vaciarlo de poder social y diluir su identidad pública en una religiosidad interiorizada, regulada y predecible. Ese es el proyecto. Y a día de hoy, su capacidad para transformar la vida musulmana en China es real, medible y, sobre todo, persistente.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: RTVE, 20minutos, ABC, elDiario.es.

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Por qué ha muerto el actor Javier Manrique? Lo que sabemos

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Pepe Soho? Quien era y cual es su legado

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadHuelga general 15 octubre 2025: todo lo que debes saber

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDana en México, más de 20 muertos en Poza Rica: ¿qué pasó?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Moncho Neira, el chef del Botafumeiro?

Economía

Economía¿Por qué partir del 2026 te quitarán 95 euros de tu nomina?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cómo está David Galván tras la cogida en Las Ventas?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cuánto cuesta el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid?