Cultura y sociedad

¿De qué ha muerto Pepe Soho? Quien era y cual es su legado

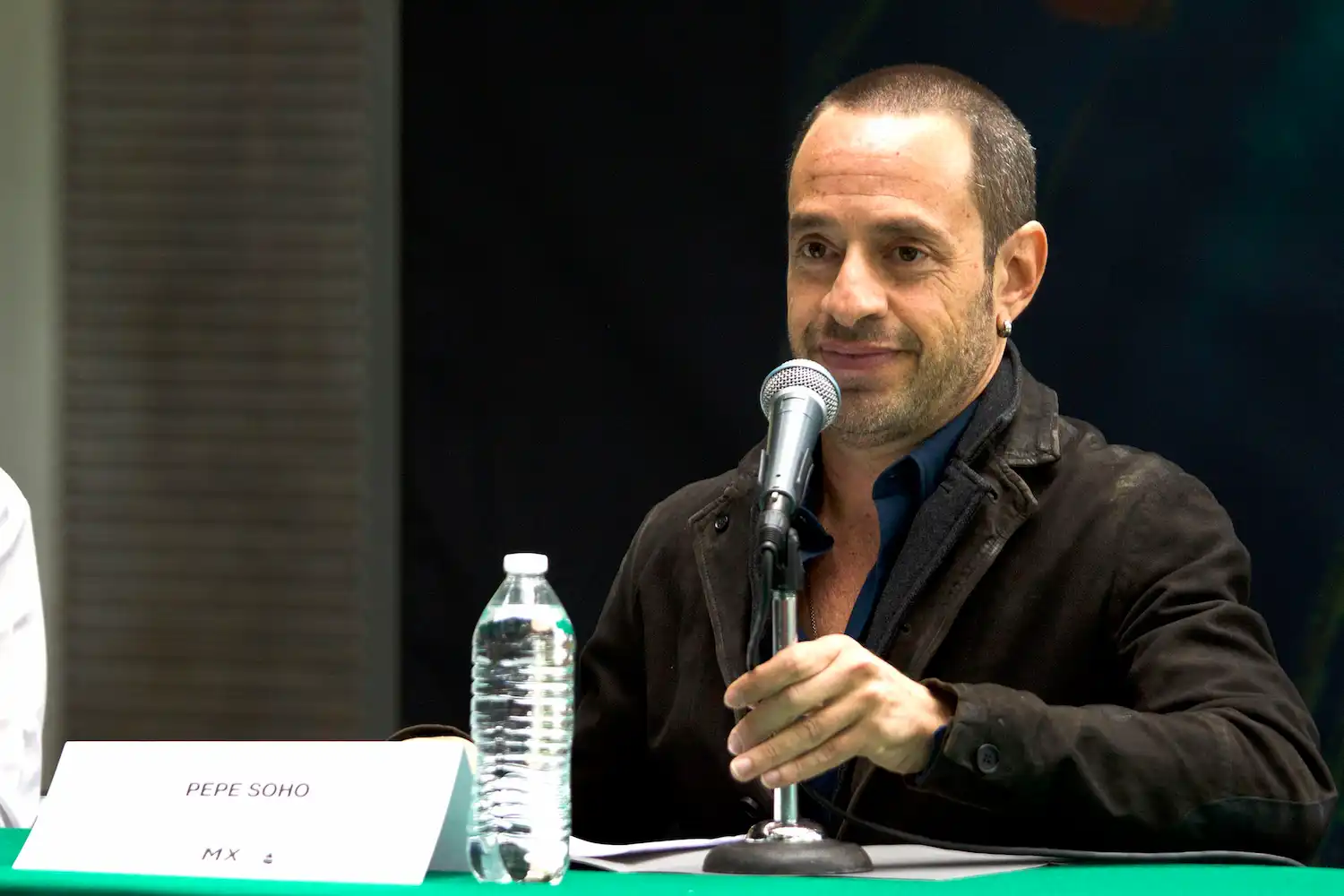

Foto: Milton Martínez, vía Wikimedia Commons. Licencia: CC BY 2.0

Motivo del fallecimiento, perfil y legado de Pepe Soho, fotógrafo y creador de Mystika: trayectoria, premios y la huella que deja en México.

Pepe Soho murió por un paro cardiaco en su domicilio de Ciudad de México el viernes 10 de octubre de 2025. La noticia se comunicó de forma oficial a través de sus canales y de los de Mystika, su proyecto inmersivo, y corrió con rapidez por medios y redes. Tenía 53 años. El dato de la causa es nítido y comprobado: un infarto fulminante que sorprendió al artista en casa, sin que mediara hospitalización previa ni intervención de autoridades.

El fallecimiento del fotógrafo —nombre real: José Askenazi Cohen— provocó un impacto inmediato en la comunidad cultural mexicana y en miles de seguidores dentro y fuera del país. No era un autor de culto minoritario, alejado del público; su obra —centrada en el paisaje, los santuarios naturales, la épica de la luz— había ganado popularidad real, con salas llenas, ediciones de gran formato y dos sedes de Mystika, en Tulum y en Ciudad de México. La causa del deceso quedó clarificada desde el principio, cortando la especulación: cardiaca, inesperada, en su hogar. El resto —la dimensión del personaje, su recorrido y lo que queda ahora— merece una mirada tranquila y completa.

Una trayectoria hecha de giros: músico, diseñador, empresario… y fotógrafo de naturaleza

La biografía de Pepe Soho no encaja en el molde clásico del artista que nace con una cámara al cuello. Nació en 1971 en Ciudad de México, en una familia donde el arte y el negocio convivían con naturalidad: padre empresario textil, madre artista plástica. A los 12 años ya tocaba la batería y, antes de cumplir los 20, se subía a escenarios de la capital para acompañar bandas en clubes célebres. Esa primera vida lo empujó a Los Ángeles, donde estudió percusión, tocó en salas icónicas y aprendió la disciplina del ritmo, el montaje y la escena. Su sensibilidad visual se estaba gestando, sí, pero todavía no lo sabía.

El siguiente viraje fue la moda. Al regresar a México abrió una tienda que terminaría convertida en la marca SOHO, con presencia en diversos puntos del país a finales de los 90 y primeros 2000. No era solo ropa: desfiles multitudinarios, estilismo con personalidad, imagen de marca reconocible. Sumó un club nocturno en Polanco —LOVE— que dejó huella en la noche capitalina. Aquello le dio olfato para la puesta en escena y el manejo del público: iluminar, dirigir flujos, crear atmósfera. Más tarde trasladaría ese conocimiento a sus exposiciones y a Mystika, donde cada detalle técnico estaba al servicio de una emoción.

En esa fase, de vértigo laboral y agenda saturada, llegó el episodio que cambiaría el eje de su vida. Un retiro en India, una caída de un caballo, lesiones graves en ambas rodillas, infecciones, quirófanos y una depresión que lo arrastró al límite. El relato es conocido porque él mismo lo contó en entrevistas y charlas: la recuperación fue lenta, dolorosa, con días de inmovilidad que trastocan cualquier certeza. Al recobrar fuerzas para caminar y salir, comenzó a pasear por Chapultepec con una cámara compacta. Nada de épicas. Pasos cortos. Luz disponible. Aprender a mirar otra vez. Ese gesto cotidiano se convirtió en método y, más tarde, en obra.

El punto de inflexión: de la rehabilitación al lenguaje propio

La fotografía entró primero como terapia, después como oficio y, al fin, como lenguaje. Con la humildad de quien vuelve a empezar, Soho se formó de manera estructurada, se rodeó de colegas exigentes y viajó en expediciones que lo pusieron frente a los grandes escenarios del planeta: Patagonia, Atacama, desiertos del norte mexicano, manglares, bosques de luciérnagas, santuarios de ballenas. Encontró un hilo que le quedaba cómodo: la espera. Sin prisas. Horas siguiendo una nube que se abre, un banco de niebla que levanta, un reflejo que se forma. Su edición, medida, apostaba por la verosimilitud: contraste, limpieza, atmósfera; evitar el artificio que rompa el pacto con la naturaleza. Es una declaración estética y ética que mantuvo en el tiempo.

Ese periodo trajo la consolidación de una firma visual: composiciones claras, horizonte legible, sensación de tránsito. Caminos que entran en el encuadre, escaleras naturales, portales de luz. Imágenes que funcionan como metáfora, sí, pero sobre todo como documento emocional de un lugar y de una hora concreta. “Creer”, “abrirse”, “seguir”. Palabras que aparecían con frecuencia cuando presentaba series nuevas y que ayudaron a explicar la conexión con un público amplio, no estrictamente especializado. Su paso por galerías en Polanco, Playa del Carmen y San Miguel de Allende, sumado a exhibiciones en Rejas de Chapultepec, lo colocó en el radar masivo de la cultura visual mexicana.

Reconocimientos, obra y momentos clave: del premio mundial a las grandes muestras

El salto internacional llegó en 2017, cuando se alzó con el primer puesto en la World Photographic Cup en la categoría de Naturaleza por la imagen “Believe”, tomada en Chile. No es un premio menor: equipos de decenas de países compiten y el veredicto coloca al ganador en una conversación global. “Believe” destilaba elementos clásicos de su mirada: geometría limpia, atmósfera y un símbolo de avance que el espectador reconocía sin esfuerzo. A partir de ahí, su nombre circuló más allá del circuito mexicano y se abrió un espacio en publicaciones y ferias.

En paralelo, programó series y muestras que consolidaron su popularidad. La exposición “Vida” en Chapultepec —con acceso al aire libre, gratuito, a pie de calle— lo acercó a familias, estudiantes y paseantes que quizá no pisan museos con regularidad. La decisión no fue casual: había una convicción en llevar la fotografía a la calle, a la experiencia cotidiana, como un ejercicio de democratización del arte. Ese modelo le generó críticas y aplausos. Críticas, por el riesgo de caer en la postal espectacular; aplausos, por conseguir que una fotografía de paisaje causara fila, conversación y emoción sin renunciar a la calidad técnica.

La venta de obra en gran formato y las ediciones limitadas sostuvieron el proyecto. Pero el núcleo se mantuvo en la experiencia del espectador ante la imagen: buscar una escena real —no inventada en posproducción— y dotarla de un marco narrativo que invitara a detenerse unos segundos más de lo habitual. Su discurso público insistía en lo mismo: la naturaleza como lugar de reparación y como materia prima de un relato contemporáneo que México tiene derecho a protagonizar.

Mystika: cuando la fotografía se vuelve atmósfera

El paso de la fotografía a la instalación inmersiva no fue un capricho, sino una consecuencia lógica de su empeño por ampliar audiencias. Mystika nació en Tulum como un viaje sensorial que conectaba cosmogonía maya, santuarios naturales y símbolos de libertad (los caballos, omnipresentes en su imaginario). Pantallas monumentales, diseño sonoro envolvente, secuencias que transitan por cielos y mares, y un control de la iluminación que deriva —sin duda— de sus años entre escenarios y pasarelas. El resultado buscaba una reacción concreta: asombro y calma. Dos estados que rara vez conviven en la vida urbana y que allí aparecían trenzados.

La propuesta viajó a Ciudad de México, donde encontró un público masivo que llenó la agenda de reservas durante meses. Mystika funcionó como puerta de entrada a su archivo fotográfico: quienes descubrían la instalación terminaban consultando catálogos, visitando galerías o adquiriendo impresiones. Y, a la inversa, la comunidad que ya seguía su trabajo encontraba en Mystika una forma nueva de habitar esas imágenes. Desde el punto de vista técnico, el proyecto supuso una colaboración estable con programadores, diseñadores de sonido y especialistas en proyección, lo que elevó la factura y el alcance sin diluir el eje autoral.

Mystika también consolidó un tono comunicativo asociado a su marca: mensajes que hablaban de trascendencia sin eludir la concreción del dato, calendario de actividades claro, cuidado por la experiencia del visitante. Ese ecosistema —museo, galerías, redes, comunidad— explica el eco inmediato que tuvo la noticia del fallecimiento. No se trataba solo de un nombre reconocido en el circuito artístico; era, para muchos, el responsable de una experiencia íntima vivida en una sala oscura y envolvente que se parecía a estar frente al mar en la hora buena.

Lo que se sabe, confirmado, sobre el fallecimiento

Los hechos esenciales están asentados. Fecha: viernes 10 de octubre de 2025. Lugar: su vivienda en Ciudad de México. Edad: 53 años, a diez días de cumplir 54. Causa de la muerte: paro cardiaco. Forma de comunicación: mensaje oficial en redes y canales de su equipo con un tono de despedida que subrayó la palabra “trascender”, habitual en su vocabulario público. En las horas siguientes, el dato fue replicado por medios nacionales y por cuentas institucionales con mensajes de condolencia.

A la hora de elaborar este retrato, no existe información pública que relacione el infarto con los problemas de salud crónicos que él mismo compartió en el pasado. Su historial —lesiones por la caída en India, procesos infecciosos, etapas de depresión— forma parte de su biografía contada por él. Pero no hay vínculo documentado entre aquello y el evento cardiaco señalado como causa del deceso. Si se difunden detalles sobre servicios funerarios, homenajes o retrospectivas inmediatas, se incorporarán a las agendas culturales; por ahora, lo asentado es lo arriba indicado.

Un legado con varios frentes: estética, comunidad y modelos de exhibición

La herencia de Pepe Soho puede leerse en tres planos que se cruzan. Primero, el estético: su defensa de una fotografía de paisaje que no renuncia a la emoción ni a la claridad. Composición sobria, paciencia de campo, posproducción contenida. Esa triada sostuvo una carpeta de imágenes reconocibles que dialogan con referentes latinoamericanos y que, al mismo tiempo, conservan una identidad propia. Segundo, el social: una comunidad activa que participaba en estrenos, comentaba procesos, compartía rutas y hallazgos de viaje, y que encontró en su discurso una motivación para salir a mirar el entorno cercano con otros ojos. Tercero, el modelo de exhibición: la doble vía de calle y inmersión. No se conformó con colgar fotos en una sala blanca; puso su obra al alcance de públicos diversos y convirtió la instalación audiovisual en un puente eficaz entre audiencia nativa digital y arte fotográfico.

También es parte del legado la normalización de que un fotógrafo de naturaleza pueda ocupar titular en cultura con la misma legitimidad que un documentalista o un retratista político. El paisaje —a veces relegado a la postal turística— apareció como territorio contemporáneo para discutir medioambiente, identidad y bienestar. Esa relectura fue útil para instituciones, marcas y medios a la hora de programar contenidos y exposiciones.

Críticas y discusiones que dejan huella

No todo fue consenso. Su estética del impacto —auroras, cielos estrellados, líneas de fuga muy marcadas— generó debate entre colegas que pedían más contención y menos grandilocuencia. Soho respondió con obra y con método: esperar la luz, moverse con las estaciones, reconocer los límites de la manipulación digital. La discusión no es menor porque ayuda a fijar estándares en un campo donde la tecnología permite “fabricar” escenas. En ese contexto, su insistencia en la observación paciente —y en la calidad de la impresión como parte inseparable de la fotografía— se percibe como una posición deontológica tanto como estética.

Otra conversación abierta tiene que ver con el dispositivo inmersivo. Para algunos, Mystika es un formato más cercano al entretenimiento que a la museística clásica. Para otros, es justamente lo que una generación conectada con pantallas necesita para engancharse con el contenido. Lo importante aquí es que el debate ya no es teórico: hay público, datos de asistencia, opiniones contrastadas y una obra que sigue funcionando fuera del cubo blanco. Ese legado práctico —con pros y contras— es útil para gestores culturales y artistas que, a partir de ahora, calibrarán estrategias con un caso real como referencia.

Qué se activa ahora: obra, derechos, agenda y memoria

Tras una muerte repentina como esta, lo inmediato suele ser el ordenamiento: inventarios de obra, compromisos firmados, itinerancias de exposiciones, contratos de alquiler de salas, licencias de imagen, coordinación con galerías y con el equipo de Mystika. Es habitual que, en un primer momento, se mantengan las instalaciones ya en marcha y se reprogramen inauguraciones o presentaciones que requieran su presencia física. En paralelo, suelen aparecer homenajes puntuales —proyecciones de piezas clave, retrospectivas reducidas, mesas redondas— que ayudan a fijar la memoria y a ofrecer al público un espacio de duelo compartido.

Las ventas pueden experimentar un pico. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo: sucede con artistas con base de coleccionistas activa. El papel de las galerías y del equipo legal será decisivo para evitar la inflación y cuidar la trazabilidad de cada pieza. En este punto, la existencia de un archivo digital bien documentado, con metadatos, tirajes y certificados, es una ventaja que se debe preservar. Mystika, por su parte, tiene margen para actualizar contenidos sin traicionar el espíritu original: selecciones curatoriales que dialoguen con sus series más reconocibles, textos de sala que informen con precisión sobre el autor y su proceso, y un calendario que aproveche la atención para educar en conservación y turismo responsable en los enclaves que él fotografió.

Desde el lado institucional, cabe esperar que museos y festivales de fotografía consideren retrospectivas o salas-homenaje en 2026. No por oportunismo, sino porque la obra de Soho —por volumen, recepción pública e impacto en la conversación cultural— lo justifica. Una antología que cruce piezas de Chile, México, EE UU y Centroamérica, junto a material de trabajo (contactos, pruebas, libretas de campo), permitiría leer su evolución técnica y su sistema de símbolos. La pedagogía —talleres, charlas técnicas, recursos abiertos— formaría parte del paquete, manteniendo vivo el componente de formación de públicos que él defendió.

La causa de la muerte, sin eufemismos ni ruido

Conviene volver al punto de partida con la misma claridad del arranque, porque a menudo el ruido lo enturbia. ¿De qué murió Pepe Soho? De un paro cardiaco ocurrido el 10 de octubre de 2025 en su casa de Ciudad de México. Esa es la causa del fallecimiento, la formulación precisa. No hay dato oficial que apunte a otras circunstancias. No hay investigación abierta que matice ese registro. No hay indicio —a fecha de publicación— de una enfermedad previa inmediata que lo provoque. El resto de elementos (el dolor de su comunidad, la discusión sobre su obra, los movimientos de agenda) son consecuencias de un hecho determinado y confirmado.

Esta precisión importa por varias razones. En primer lugar, porque su biografía incluye un historial clínico conocido que pudo llevar a conjeturas erróneas. Y, en segundo lugar, porque la responsabilidad con el lector informado requiere separar dato contrastado de homenaje emotivo. A partir de ahí, sí, es legítimo hablar del lugar que ocupa su obra en la fotografía mexicana contemporánea, del alcance internacional de sus imágenes y de cómo su proyecto inmersivo ha redefinido ciertas prácticas museográficas.

Qué hizo distinto a Pepe Soho: método, estética y relato

A estas alturas, con la información esencial asentada, cabe responder a otra cuestión sustantiva: ¿qué hizo distinto a Pepe Soho? Para empezar, su método de campo. No era el cazador de la imagen “decisiva” al modo clásico; era el que aguardaba la coincidencia entre atmósfera y composición. Sabía perder tiempo para encontrar lo que buscaba, lo cual no es una contradicción, sino el núcleo del oficio. Luego, su estética. Buscó la claridad como virtud: líneas limpias, fuga marcada, horizonte legible, edición sobria. Incluso cuando la escena era exuberante —un cielo inverosímil, un mar que brilla—, la arquitectura de la imagen tiraba a la sobriedad.

El tercer elemento es el relato. No en el sentido de envoltura publicitaria, sino de contexto emocional compartido con el público. Habló sin vergüenza de dolor, ansiedad, renacer. Y lo hizo con el respaldo de una obra que encarnaba esas palabras sin caer en el efecto autoayuda. De ahí el magnetismo de su comunidad: se encontró ante un autor que ofrecía datos técnicos, sí, pero también una historia de superación contada de frente. Ese equilibrio —entre oficio y experiencia— explica que la pregunta “de qué ha muerto Pepe Soho” trajera inmediatamente detrás otra: “qué nos deja su obra”. La primera ya está respondida con precisión; la segunda se contesta viendo sus fotos y eligiendo cuáles se quedan pegadas en la memoria.

El valor de la impresión y la cadena técnica

Un capítulo poco comentado, y que conviene destacar, es su obsesión por la calidad de impresión. No todas las imágenes sobreviven al salto del monitor al papel; no todas mantienen la textura, la gradación y la profundidad. En su estudio se cuidaba la gestión del color, la resolución nativa, la selección de papeles y la protección de cada pieza. En un mercado saturado de imágenes digitales, esa atención a la materialidad —con certificados, tirajes limitados y marcos adecuados— sostuvo el valor de su obra y educó a compradores que quizá daban el paso por primera vez.

En cuanto al equipo, combinó formatos y configuraciones según el entorno: gran angular contenido para no deformar, teleobjetivos para comprimir planos cuando la atmósfera lo pedía, trípode robusto, filtros de densidad neutra y un control serio de la hora dorada y la hora azul. No son caprichos técnicos: cada decisión resuelve un problema concreto de luz y volumen. Ese rigor también se traslada a Mystika, donde el render y la proyección tienen exigencias específicas para que la imagen no pierda densidad ni detalle en salas grandes.

Reacciones y contexto: México, Latinoamérica y una conversación abierta

La reacción en México fue amplia: instituciones, compañeros de oficio, críticos y público coincidieron en el tono de condolencia y reconocimiento. En paralelo, su nombre apareció en medios de Latinoamérica, con especial eco en destinos que formaron parte de su catálogo, desde la Patagonia chilena hasta los sitios arqueológicos del sur de México. Las palabras más repetidas fueron “luz”, “paciencia”, “naturaleza” y “sanación”. No es casual. Condensan las líneas maestras de un trabajo que supo unir turismo responsable, divulgación y arte sin bajar el listón técnico.

Este contexto importa para situar lo que venga: la posibilidad de que surjan coediciones con instituciones ambientales, recorridos guiados por parques nacionales a partir de sus series, o programas educativos que aprovechen la familiaridad del público con su nombre para enseñar alfabetización visual y ética de paisaje (no invadir, no romper, no alterar). El legado real —más allá de la mera circulación de imágenes— se juega también en esos espacios.

Legado en presente: imágenes que siguen trabajando

El hecho está claro y asentado: Pepe Soho murió por un paro cardiaco el 10 de octubre de 2025 en Ciudad de México. A partir de ahí, su legado opera en presente. Siguen en pie sus instalaciones, su obra circula, su método inspira a fotógrafos jóvenes que están aprendiendo a esperar la luz adecuada sin ceder a la tentación de fabricar cielos en el ordenador. También permanecen las discusiones que él alimentó: cuánto posproducción tolera una imagen de paisaje, cómo integrar inmersión sin vaciar de contenido, de qué forma llevar el arte a públicos que no pisan las salas de siempre.

Queda, sobre todo, una mirada. Una forma de encuadrar México —y los lugares que fotografió fuera— con respeto técnico y ambición estética. Una carpeta de imágenes que mucha gente identifica sin necesidad de ver la firma. Un modelo de exhibición que otros adoptarán, con ajustes, porque demostró ser eficaz para acercar el arte a audiencias diversas. Y una comunidad que no desaparecerá con su autor: coleccionistas, visitantes de Mystika, aficionados que suben al volcán con trípode y linterna frontal a probar suerte con el cielo.

Las muertes súbitas sacuden. Ordenan prioridades. La de Pepe Soho deja un vacío en la fotografía mexicana contemporánea y, al mismo tiempo, un conjunto de herramientas —método, ética, producción— que ya están en manos de otros. En esa transmisión, más que en cualquier hagiografía, está la mejor medida de lo que hizo. Su última imagen no se apagará cuando se cierren las salas por la noche; seguirá trabajando en la retina de quienes la vieron y salieron con ganas de mirar su propio entorno con un poco más de paciencia y de hambre de luz. Porque, en el fondo, ese fue su gran mensaje: creer, esperar y encuadrar mejor lo que tenemos delante. Y eso continúa.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo se ha elaborado con información contrastada y contextualizada a partir de publicaciones de medios españoles y piezas especializadas. Fuentes consultadas: La Vanguardia, 20minutos, AD España, FotoDNG.

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Por qué ha muerto el actor Javier Manrique? Lo que sabemos

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadHuelga general 15 octubre 2025: todo lo que debes saber

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Por qué Eneko Goia dimite como alcalde de Donostia?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Moncho Neira, el chef del Botafumeiro?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDana en México, más de 20 muertos en Poza Rica: ¿qué pasó?

Economía

Economía¿Por qué partir del 2026 te quitarán 95 euros de tu nomina?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cómo está David Galván tras la cogida en Las Ventas?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto el periodista Joaquín Amérigo Segura?