Salud

¿Como se puede saber si un stent biliar esta limpio?

Guía para saber si un stent biliar está permeable: síntomas que orientan, analíticas clave, ecografía/MRCP y cuándo recambiar la prótesis ya

Un stent biliar se considera limpio —o, con el término correcto, permeable— cuando la bilis fluye sin obstáculos y el organismo no muestra señales de atasco ni de infección. En la práctica clínica, esto se traduce en ausencia de ictericia, orina con color habitual, heces bien pigmentadas, prurito mínimo o inexistente, analíticas sin patrón de colestasis y, si se realizan controles por imagen, vía biliar sin dilatación. Cuando estos elementos encajan, el drenaje funciona. Y si han pasado pocos días o semanas desde la colocación, la evolución normal es precisamente esa: mejoría progresiva y estable.

¿Cómo se comprueba de forma fiable? El médico empieza por la clínica, continúa con analítica (bilirrubina, fosfatasa alcalina, GGT, transaminasas) y utiliza ecografía como primera prueba de imagen. Si persisten dudas, colangiorresonancia (MRCP) para definir anatomía sin invadir; y, si hay que actuar, colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (ERCP), que diagnostica y trata en el mismo acto. Ese es el circuito real: síntomas, sangre, imagen, intervención si toca. Con una advertencia que no conviene olvidar: fiebre con escalofríos, dolor bajo la costilla derecha e ictericia conforman una urgencia que no admite espera.

Qué significa de verdad que la prótesis está “limpia”

En hepatobilio-pancreatología, “limpio” no alude a brillo ni a higiene, sino a permeabilidad. Un tubo o endoprótesis biliar deja pasar la bilis sin freno, sin remolinos creados por lodo biliar, biofilm bacteriano o crecimiento tisular hacia el interior. Cuando la vía biliar drena, el hígado evita el atasco, la ictericia remite o ni aparece, el picor se atenúa y el apetito regresa sin estridencias. El resto son matices.

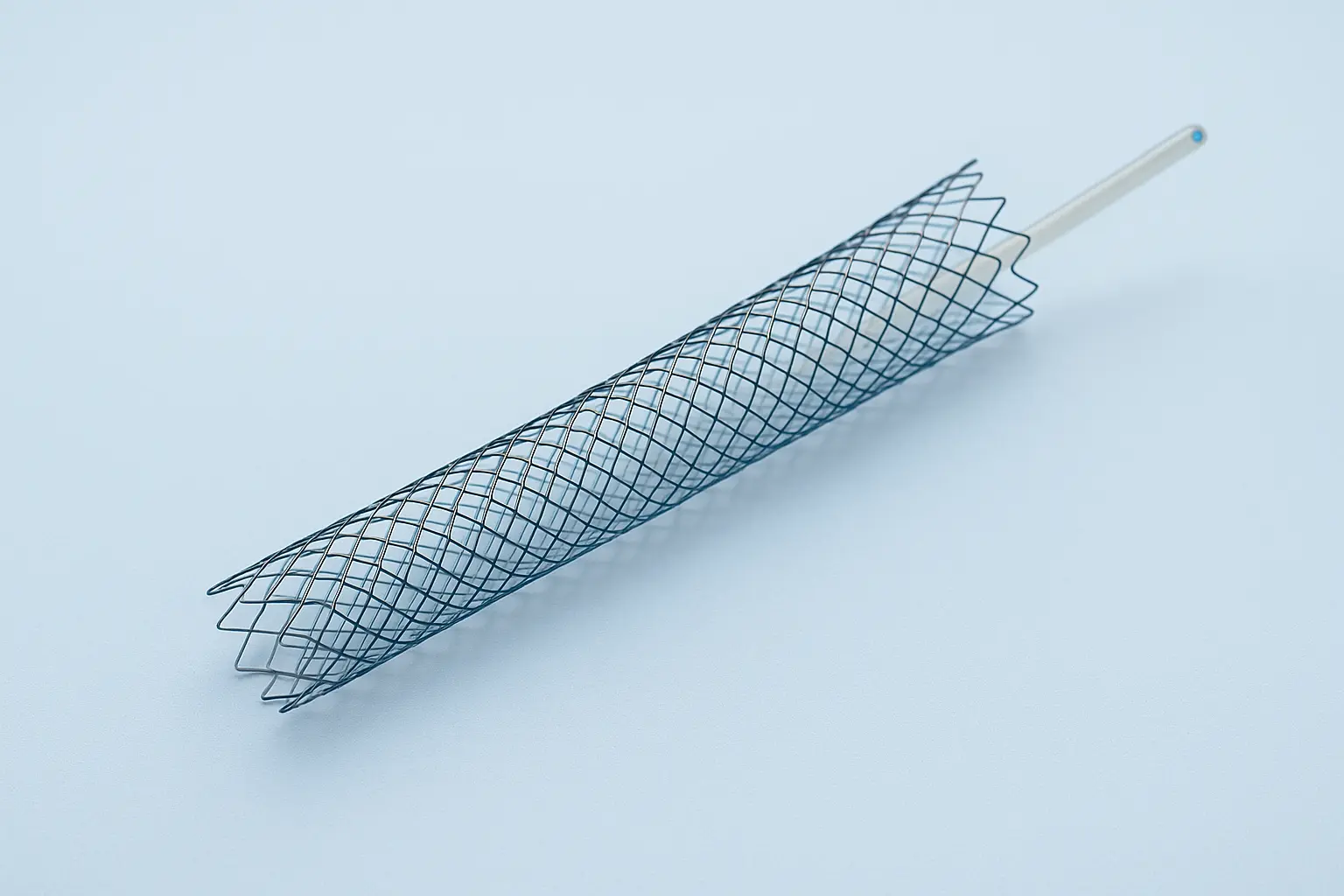

Existen dos grandes familias de prótesis: plásticas (polietileno, teflón) y metálicas autoexpandibles (SEMS), recubiertas o no. No se comportan igual. Las plásticas se ocluyen con mayor facilidad por depósito de biofilm y barro; los SEMS ofrecen permeabilidad más prolongada en obstrucciones malignas, aunque pueden fallar por crecimiento tumoral (ingrowth/overgrowth), hiperplasia o migración. El término “limpieza” adquiere significado distinto según el material: en muchas oclusiones de prótesis plásticas, el tratamiento efectivo es recambio, no un “lavado” simbólico; en metálicas, la estrategia depende del problema concreto y del contexto clínico.

Un detalle con impacto: el calibre y el diseño influyen. En plásticos, a mayor diámetro interno, más flujo y más tiempo libre de oclusión (dentro de límites anatómicos). En metálicos, la malla, el recubrimiento y la fuerza radial condicionan la adherencia de detritos, la probabilidad de migración y la facilidad de recambio. No son piezas intercambiables; se eligen según localización de la estenosis, objetivo terapéutico (puente a cirugía o paliación) y expectativa de vida.

Señales clínicas que orientan: del bienestar al atasco

Lo básico se ve sin máquinas. Cuando la prótesis biliar drena, el cuadro general se normaliza. La piel pierde el tinte amarillento con el paso de los días, las heces recuperan su color marrón, la orina se aclara. El prurito que restaba sueño suele ceder de forma paulatina. El apetito —tan sensible a la colestasis— vuelve. Y la digestión deja de ser una losa tras las comidas grasas. Todo ello no hace ruido; sucede a su ritmo, sin fuegos artificiales.

Cuando el drenaje empieza a fallar, el organismo avisa con un repertorio bastante reconocible. Cansancio de origen difuso, picor que reaparece al atardecer, heces pálidas de manera mantenida, orina oscura como té. A veces surge una molestia sorda bajo la costilla derecha, sobre todo tras comidas copiosas. No hace falta tenerlo todo a la vez; las combinaciones cuentan. Y hay un cuadro que significa “urge actuar”: fiebre (con o sin escalofríos), dolor en el hipocondrio derecho e ictericia. La prioridad ahí es antibióticos y descompresión biliar, con intervención precoz mediante ERCP en la mayoría de situaciones.

Indicadores cotidianos que aportan pistas

Sin convertir la vida en un panel de control, hay señales domésticas útiles. Fotografías periódicas de las escleróticas con buena luz permiten detectar a tiempo variaciones de tono que, a ojo, pasan desapercibidas. Observar el color de la orina durante las semanas posteriores a la colocación orienta: suele aclararse con el buen drenaje, y oscurecerse de nuevo si aparece obstrucción. En paralelo, el color de las heces habla: sostenidamente pálidas, alerta; pigmentadas de forma estable, más tranquilidad. No es ciencia exacta, pero acompaña bien a la clínica y a la analítica.

La comprobación médica paso a paso

El camino diagnóstico y de seguimiento descansa en tres pilares que se refuerzan entre sí: laboratorio, imagen y endoscopia terapéutica cuando corresponde. La secuencia se ajusta al contexto, pero los principios no cambian.

Analítica que habla de colestasis

El patrón bioquímico de referencia para valorar si un stent biliar “está limpio” es la colestasis o su ausencia. La fosfatasa alcalina y la GGT se elevan de manera más marcada que ALT y AST cuando la bilis no fluye. La bilirrubina total y directa acompañan según el grado de obstrucción y el tiempo de evolución. Tras la colocación de una prótesis, una tendencia descendente de bilirrubina y la normalización progresiva de la fosfatasa alcalina y la GGT constituyen señales sólidas de permeabilidad. Si las cifras se mantienen dentro del rango basal del paciente —cada cual tiene su línea— en los controles programados, el drenaje se considera eficaz.

Hay escenarios que matizan. Medicación concomitante, consumo de alcohol, enfermedad hepática previa o deshidratación pueden sesgar parte de los resultados. Por eso el juicio clínico no se apoya en un único valor aislado, sino en la evolución y en la correlación con la exploración y la imagen. Un dato que se utiliza con frecuencia: ante una elevación de fosfatasa alcalina dudosa, una GGT alta confirma origen biliar. Si ambos parámetros están normales y la clínica es tranquila, el mensaje es, en general, tranquilizador.

Imagen que despeja dudas

La ecografía abdominal ocupa el primer peldaño por razones evidentes: es accesible, no irradia y permite detectar la dilatación de los conductos biliares, el signo indirecto de obstrucción biliar por excelencia. Un colédoco sin dilatación significativa, en un paciente asintomático y con analítica razonable, suele bastar para seguir observando con prudencia.

Cuando el caso exige mapa fino —estenosis altas, anatomía compleja, prótesis previas con resultado incierto— entra en juego la colangiorresonancia (MRCP). No requiere contraste yodado ni rayos X y dibuja la vía biliar y pancreática con detalle suficiente para apoyar decisiones. La MRCP resulta especialmente útil para elegir qué pacientes necesitan ERCP y cuáles pueden evitarla. Porque la ERCP, aunque es la herramienta más resolutiva, no es inocua: entraña riesgo de pancreatitis postprocedimiento, infecciones o sangrado, afortunadamente infrecuentes en manos expertas.

Cuando hay que actuar de inmediato

La ERCP es el estándar terapéutico cuando el stent está obstruido o se sospecha colangitis. Permite inyectar contraste, valorar la anatomía, extraer barro o cálculos con balón o cesta, raspar biofilm, y cambiar la prótesis en el mismo acto si es necesario. En prótesis plásticas con oclusión por lodo, el recambio suele ser más eficaz que un simple “lavado”. En metálicas, la decisión es casuística: otro stent dentro del stent si hay crecimiento tumoral, desimpactación mecánica si el problema es lodo, o retirada y recolocación si la migración es el núcleo del lío.

Un punto de manejo que conviene aclarar: el uso de antibióticos profilácticos antes de ERCP no se hace por sistema. Se reserva para escenarios concretos, especialmente cuando se anticipa drenaje incompleto. En colangitis establecida, la combinación de antibióticos de amplio espectro y descompresión biliar es inaplazable.

Mantenimiento y tiempos razonables

El término “mantenimiento” no sugiere talleres, pero planificar evita complicaciones. En prótesis plásticas, la probabilidad de oclusión aumenta de forma notable a partir de tres meses. Por eso, en muchas unidades se programa el recambio antes de ese umbral, incluso si no hay síntomas, para adelantarse a la obstrucción. En plásticos, el enemigo silencioso es el biofilm que tapiza la luz interna: aunque el lavado endoscópico alivie, la reoclusión temprana es frecuente si no se sustituye la pieza.

Con las metálicas autoexpandibles (SEMS), sobre todo en obstrucción maligna distal, la permeabilidad media es mayor y se reducen reintervenciones. Aun así, no son eternas: el ingrowth tumoral a través de mallas no recubiertas, el overgrowth por crecimiento por encima o por debajo del stent, la hiperplasia reactiva y la migración están descritos. Los SEMS recubiertos limitan el crecimiento intraluminal, pero migran más; los no recubiertos anclan mejor, pero permiten ingrowth. La elección se individualiza: anatomía, objetivo (paliación o puente), experiencia del equipo y disponibilidad.

En estenosis benignas (trasplante hepático, pancreatitis crónica, lesiones iatrogénicas), la película cambia. La estrategia clásica consiste en colocar múltiples stents plásticos en paralelo, escalando el calibre con recambios periódicos para dilatar la estenosis de manera sostenida. En centros con experiencia, también se emplean SEMS totalmente recubiertos de forma temporal, con retirada planificada, para abreviar el proceso. En ambos esquemas, la prótesis no se deja indefinidamente: se retira cuando la estenosis cede y la vía biliar mantiene calibre suficiente.

Plástico y metálico: no es lo mismo

Resumir sin simplificar: plástico para escenarios donde se espera recambio programado o donde la reversibilidad es probable; metálico cuando la estenosis persistirá (por ejemplo, en muchas obstrucciones malignas) y se busca duración. El calendario acompaña a esa lógica. En plásticos, controles clínicos y analíticos con recambio preventivo cerca de los tres meses. En metálicos, seguimiento clínico y analítico; si aparece disfunción, se reinterviene con la técnica más adecuada.

Estenosis benignas: otra estrategia

En benignas, dilatar es la clave, no tanto “drenar por drenar”. Los múltiples plásticos escalonados han demostrado eficacia para remodelar la estenosis y evitar que el problema recidive. Cuando se opta por SEMS recubiertos temporales, el objetivo es ofrecer una luz amplia y estable durante semanas o pocos meses y retirarlos sin dejar rastro. La decisión no es de catálogo, se acuerda con el paciente y se ajusta al riesgo de migración, a la comodidad y al perfil de complicaciones del centro.

Errores frecuentes y matices que marcan la diferencia

No todo prurito es bilis. La colestasis causa un picor singular, sí, pero dermatosis banales, insuficiencia renal, fármacos o trastornos tiroideos pueden imitarlo. De ahí la importancia de objetivar con analítica. Otro malentendido habitual: “sin fiebre, no hay infección”. No siempre. En mayores, inmunodeprimidos o personas en antibióticos previos, la colangitis puede debutar sin fiebre y manifestarse como deterioro general, hipotensión o confusión. La tríada clásica orienta, no encierra.

Tampoco conviene confundir normalidad anatómica con normalidad funcional. Hay sujetos con colédoco discretamente dilatado de base —por edad, tras colecistectomía— sin obstrucción real. Un conducto de 8–9 mm en un adulto mayor puede ser variante si no hay clínica ni analítica compatible. Por eso, los radiólogos insisten en correlacionar siempre: si la ecografía deja un cabo suelto, MRCP para comprender causas y descartar estenosis sutiles.

Un apunte sobre procedimientos. La ERCP resuelve, pero no se indica a la ligera. Requiere sedación, personal entrenado y un plan claro: extraer lodo, dilatar, colocar o cambiar prótesis. La profilaxis antibiótica no se aplica indiscriminadamente; se valora caso por caso. Y, ante colangitis, la prioridad es descomprimir antes que completar grandes maniobras diagnósticas.

Importa, además, ajustar expectativas de lenguaje. La expresión “limpiar el stent” suena a pasar un cepillo, pero el problema de fondo —biopelícula adherida— no cede con una irrigación puntual. Puede mejorar de forma transitoria, sí; aunque si el lumen ya está comprometido, el resultado dura poco. En plásticos, el recambio suele ofrecer mejor rendimiento a medio plazo. En metálicos, depende: si hay ingrowth, a menudo se coloca un stent dentro de otro; si es barro, a veces basta con desimpactar y aspirar; si migra, se recoloca o reemplaza.

Un último matiz técnico: nutrición e hidratación cuentan. La bilis participa en la digestión de las grasas; cuando el drenaje se restablece, el estrés metabólico disminuye y el estado general mejora. Mantener una hidratación adecuada, respetar la medicación pautada y evitar suplementos “depurativos” sin control previene interferencias analíticas y confusiones diagnósticas. La medicina no se beneficia del ruido.

Un plan de seguimiento que evita sustos

La pregunta inicial se resuelve con criterios claros, pero la seguridad a medio plazo se gana con planificación. Traducido a decisiones concretas: controles clínicos y analíticos en los plazos recomendados por el equipo, ecografía cuando hay que responder a “¿hay dilatación o no?”, MRCP si el mapa anatómico marca la diferencia, y ERCP cuando la prótesis se ha ocluido o hay que actuar. En plásticos, recambio preventivo alrededor del tercer mes evita que el primer aviso sea una infección. En metálicos usados en paliación, la vigilancia es clínica y bioquímica y se interviene al primer dato de disfunción. En estenosis benignas, la estrategia se pacta desde el inicio: múltiples plásticos o SEMS recubiertos temporales, con fechas cerradas para revisión y retirada.

Saber si un stent biliar está limpio no es un misterio si se observa el conjunto. Clínica que mejora, analítica que cae hacia rangos normales, vía biliar sin dilatación en imagen. Cuando algo de esa tríada falla, la medicina dispone de herramientas precisas para restaurar el drenaje y recuperar la estabilidad. No hay necesidad de dramatizar, tampoco de banalizar. Se trata de mirar con criterio, medir lo que importa y actuar a tiempo. Con ese enfoque, las prótesis hacen exactamente lo que prometen: mantener el flujo, proteger el hígado y dejar al cuerpo trabajar en paz.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Ministerio de Sanidad, SEPD, Hospital Clínic de Barcelona, Sacyl, Clínica Universidad de Navarra.

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadHuelga general 15 octubre 2025: todo lo que debes saber

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Pepe Soho? Quien era y cual es su legado

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDana en México, más de 20 muertos en Poza Rica: ¿qué pasó?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cómo está David Galván tras la cogida en Las Ventas?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Moncho Neira, el chef del Botafumeiro?

Economía

Economía¿Por qué partir del 2026 te quitarán 95 euros de tu nomina?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cuánto cuesta el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cuándo actuará Fred Again en Madrid? Fecha y detalles útiles