Cultura y sociedad

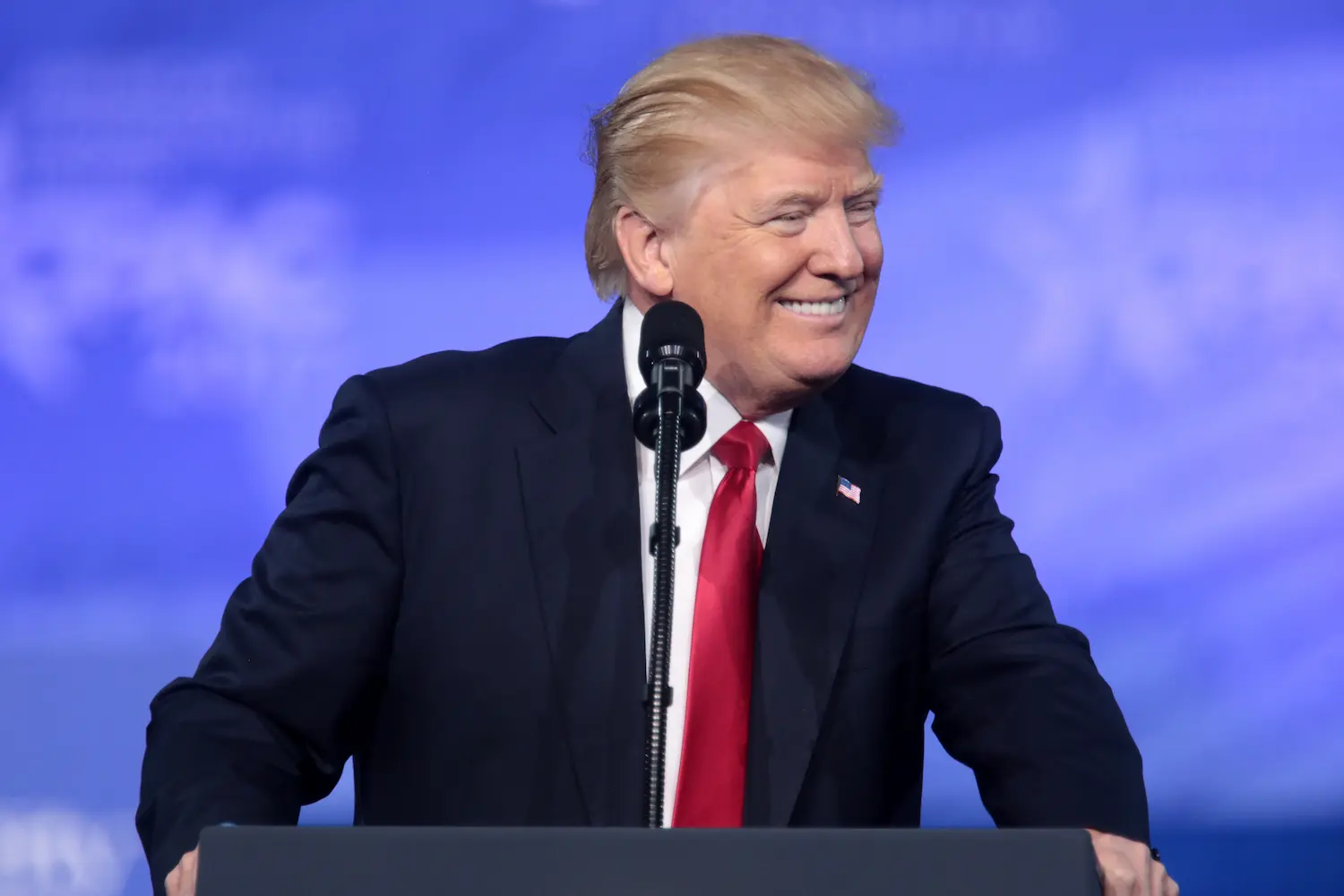

¿Puede Trump ganar el Nobel de la Paz? Todos los candidatos

El plan de paz en Gaza reabre el debate: Trump busca el Nobel de la Paz frente a candidatos civiles y causas que mueven el mundo.

La posibilidad existe, pero las probabilidades son bajas. El Comité Noruego ya ha tomado una decisión y la anunciará el 10 de octubre, como marca el calendario del galardón. La firma de la primera fase del alto el fuego entre Israel y Hamás, impulsada desde Washington, llega en una semana clave, con titulares deslumbrantes y promesas concretas —liberación de rehenes, retirada militar por tramos, intercambio de prisioneros y una entrada masiva de ayuda—, pero irrumpe tarde respecto al proceso interno del premio. El Nobel premia trayectorias verificables, no solo anuncios; exige continuidad, efectos sostenidos y —esto pesa— un marco cooperativo. A 9 de octubre, el caso de Donald Trump ha ganado visibilidad, aunque no supera las barreras de procedimiento ni la inercia de otras candidaturas con trabajo acumulado.

Dicho de forma directa: sí, puede ganar; no, no es lo más probable. El cierre de nominaciones fue el 31 de enero y la deliberación se remata siempre en los días previos al anuncio. Lo sucedido en Gaza cambia el clima, no el reglamento. Una tregua por fases con verificación sobre el terreno, si cristaliza, fortalecería su expediente de cara a 2026. En 2025, el timing juega en contra. Aun así, lo conseguido en Oriente Próximo —sumado a su mediación en el deshielo Armenia–Azerbaiyán de agosto— alimenta un relato de eficacia diplomática que se examina ya con lupa. Y obliga a confrontarlo con la lógica del Nobel: multilateralismo real, impacto perdurable y baja politización.

Trump podría ganar el Premio Nobel de la Paz 2025

Gaza, el acuerdo y lo que hay realmente sobre la mesa

Primero, el hecho: Israel y Hamás aceptaron la “fase uno” de una hoja de ruta hacia la paz que parte de un esquema claro. La liberación de todos los rehenes se combina con la retirada de tropas israelíes hasta una línea acordada, un canje de prisioneros en varias tandas y garantías humanitarias para abrir corredores y elevar el flujo de suministros. El acuerdo no cierra aún los capítulos sensibles —gobernanza posguerra, seguridad fronteriza, reconstrucción, justicia—, pero fija un suelo operativo. Se gestó en reuniones indirectas en Egipto, con Qatar y Turquía como mediadores clave y con el impulso directo de la Casa Blanca. Donald Trump ha hecho bandera del plan, un paquete de 20 puntos que, sobre el papel, quiere llevar la guerra al congelador y, después, a la mesa de una paz más amplia.

Hay matices que importan. El Gobierno israelí tiene que garantizar apoyos internos y sortear resistencias explícitas en su ala más dura. Hamás, por su parte, amarra compromisos que la comunidad internacional observará con escepticismo tras dos años devastadores. El calendario de cumplimiento es delicado y cualquier incidente puede descarrilar el proceso. Aun así, la fotografía es contundente: por primera vez desde 2023 existe un andamiaje verificable y abonado por actores que suelen desconfiar entre sí. Si la implementación arranca sin sobresaltos, el expediente de Trump dejará de ser puramente declarativo. Si tropieza, la narrativa de “arquitecto de la paz” se resentirá con rapidez.

El otro pilar reciente que asoma en su dossier es el acercamiento Armenia–Azerbaiyán, escenificado en agosto con un documento inicial en la Casa Blanca y una declaración conjunta que abre la puerta a normalizar relaciones tras décadas de conflicto y tras el vuelco geopolítico de 2020 y 2023 en Nagorno Karabaj. Ese proceso, con su polémica “Trump Route for International Peace and Prosperity” —un corredor comercial y de transporte—, suma una foto de alto valor político y un argumento: Washington logró sentar a las partes y mover el tablero del Cáucaso. Como siempre, el Nobel no premia fotos, sino efectos. Y los efectos, para que cuenten, deben consolidarse.

Cómo funciona el premio: reglas, calendario y quién decide

El Premio Nobel de la Paz lo otorga un comité de cinco miembros nombrados por el Storting (Parlamento noruego). Votan a puerta cerrada y sus deliberaciones son secretas durante 50 años. Cada año, la ventana de nominaciones está abierta hasta el 31 de enero; desde febrero, el Instituto Nobel procesa las candidaturas válidas, elabora una lista corta y solicita informes de expertos. El voto final se produce a comienzos de octubre, y el nombre se anuncia en Oslo. Este candado temporal explica por qué un gran avance diplomático en la víspera rara vez altera el resultado: la decisión suele estar tomada.

¿Quién puede nominar? Miembros de parlamentos y gobiernos, jefes de Estado, magistrados de tribunales internacionales, profesorado universitario en áreas específicas, directivos de institutos de paz y laureados de ediciones anteriores, entre otros. No hay un “mercado de firmas” de última hora: si alguien publicita hoy que ha nominado a Trump, es un gesto simbólico para este año. Solo los miembros del comité pueden registrar nominaciones propias una vez expirado el plazo y hasta su primera reunión tras el cierre. A partir de ahí, la lista se congela.

El comité actual —Jørgen Watne Frydnes (presidente), Asle Toje (vicepresidente), Anne Enger, Kristin Clemet y Gry Larsen— es diverso en sensibilidad política y trayectoria, pero funciona como un órgano independiente. El secretario, Kristian Berg Harpviken, dirige el Instituto Nobel y garantiza el proceso. Intentar leer su voto por su biografía es un espejismo: el comité cultiva la autonomía y, en ese ecosistema, las campañas públicas y la presión mediática no ayudan.

En qué punto están las opciones de Trump, con luces y sombras

Con Gaza y el Cáucaso en la mano, Trump presenta logros concretos. Una tregua con calendario y garantías, aunque embrionaria, y una declaración de paz en el Cáucaso son activos. A eso se suman los antecedentes de su primer mandato —los Acuerdos de Abraham—, a los que sus defensores siempre vuelven. ¿Basta? No necesariamente. En el baremo de Oslo cuentan los resultados verificables y sostenidos, el carácter multilateral de las iniciativas y la coherencia entre fines y medios. También pesa lo que no encaja: el choque con instituciones multilaterales, los mensajes de confrontación y cierta sobreactuación política en torno al premio. El comité evita ser instrumentalizado y no reacciona bien al ruido de campaña.

Hay un factor procedimental incontestable: el reloj. Con el voto ya emitido, la “fase uno” en Gaza tardará días o semanas en mostrar si se cumple. Y eso es crucial. El éxito de la verificación en el terreno es lo que convertiría la promesa en paz medible, que es el idioma del Nobel. Si se consolida, elevará sus opciones en próximos ejercicios. Para 2025, la probabilidad es más baja que la intensidad del debate que le rodea.

¿Quién podría votar a favor? La pregunta admite una respuesta sobria: nadie lo sabe. Si el Nobel llegase a Trump, sería porque al menos tres de cinco miembros habrían valorado que la suma de expedientes —Gaza más Cáucaso, más señales de desescalada regional— merece el galardón ya. Si no le llega, el motivo será el inverso: falta de consolidación, déficit multilateral o la preferencia por candidaturas civiles con años de trabajo y riesgos personales evidentes. Nada más. Nada menos.

Los nombres con fuerza este año y qué han hecho realmente

Entre bambalinas, las candidaturas son secretas. Pero hay termómetros fiables. Uno de los más consultados es la lista de la directora de PRIO (Peace Research Institute Oslo), una selección independiente que no condiciona al comité, pero sí suele anticipar su sensibilidad. En 2025, destaca actores que sostienen la paz en un sentido amplio: proteger periodistas, mantener viva la sociedad civil donde solo hay guerra, sanear procesos electorales, reforzar el derecho internacional y visibilizar a las mujeres que, con trabajo incómodo y poco fotogénico, contienen la barbarie.

El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) entra en esa clave: 2024 y 2025 han sido letales para la prensa, con Gaza como epicentro de un balance trágico y con represión creciente en múltiples latitudes. Premiar a CPJ sería afirmar que no hay paz sin testigos. El periodismo es infraestructura cívica: documenta abusos, disuade a perpetradores, alimenta la memoria de procesos de reconciliación. En esa lógica de cimientos, el Comité ya ha distinguido a organizaciones que, sin ser mediadoras clásicas, blindaron condiciones de posibilidad de la paz.

Sudán es el agujero negro humanitario de nuestro tiempo. En su colapso, las Emergency Response Rooms —redes vecinales descentralizadas— organizan comida, evacuaciones, atención primaria, educación improvisada y logística en barrios arrasados. Salvar vidas bajo las bombas no es hacer política de alto nivel, pero escribir el nombre de ERR en el diploma sería un mensaje nítido: la paz también nace de abajo, de quienes sostienen la sociedad cuando el Estado desaparece. Y sería, además, un foco internacional sobre una guerra que casi no sale en las portadas.

El tándem jurídico internacional —Corte Internacional de Justicia y Corte Penal Internacional— representa otra lectura estratégica: sin normas y rendición de cuentas, no hay paz duradera. Este año, con órdenes y procesos ligados a conflictos activos, su reconocimiento sería un acto de pedagogía: la paz como cumplimiento del derecho. Es, de hecho, un hilo que recorre la historia moderna del Nobel: respaldar pilares institucionales cuando el ruido de la guerra amenaza con destruirlos.

La OSCE/ODIHR, junto al Carter Center, aparece en la conversación por su vigilancia electoral y su trabajo técnico para que las urnas cuenten y cuenten bien. Elecciones limpias significan menos excusas para el conflicto y más legitimidad para negociar. En un mundo donde las fronteras entre guerra y desinformación son difusas, premiar a quien vigila el procedimiento democrático es premiar la paz por anticipado.

La WILPF —Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad— aporta la perspectiva histórica de un activismo centenario: desarme, participación de mujeres en procesos de paz, enfoque de derechos. Su reconocimiento encajaría en una tendencia de los últimos años: visibilizar a quienes mueven negociaciones desde movimientos sociales y feministas, lejos del protocolario de cancillerías.

Y están los nombres simbólicos con potencia moral, como Yulia Navalnaya, que encarna la resistencia cívica frente a un autoritarismo que exporta guerra. No es una mediadora; su papel es otro: sostener el valor de la libertad en sistemas que criminalizan la discrepancia. El comité ha alternado muchas veces la paz operativa con la paz testimonial. De nuevo, la pregunta no es si ella hizo “mediación”, sino si su premio enviaría un mensaje útil en un año marcado por Ucrania y por el desorden.

También suenan Médicos Sin Fronteras y la UNRWA, herederas de una labor humanitaria que literalmente mantiene con vida a poblaciones atrapadas en guerras. Son candidaturas que emergen con fuerza cuando la devastación humanitaria supera cualquier umbral tolerable. Reconocerlas eleva el coste político de bloquear la ayuda y protege a equipos que trabajan al límite.

¿Dónde queda Trump frente a ese elenco? Su ventaja es la apertura del frente Gaza con pasos cuantificables y una foto caucásica potente. Su desventaja es el tiempo objetivo de verificación, su estilo personalista y la competencia de candidaturas civiles que encajan como un guante en la interpretación actual del premio. Mercados y casas de apuestas —volátiles y no determinantes— le han movido arriba y abajo con cada titular, pero los comités no votan con cuotas. Votan con informes.

Qué enseñan los precedentes: patrones útiles para leer 2025

Conviene mirar la gramática del Nobel con ejemplos muy claros. Theodore Roosevelt fue laureado en 1906 por mediar el fin de la guerra ruso-japonesa: un éxito diplomático concreto que salvó vidas y evitó escaladas. Es el patrón del mediador eficaz. Woodrow Wilson recibió el reconocimiento en 1919 por impulsar la Sociedad de Naciones: se premió arquitectura institucional y visión (aunque la política interna estadounidense torpedeó su criatura). Jimmy Carter, ya fuera de la Casa Blanca, fue distinguido en 2002 por décadas de mediación, observación electoral y defensa de derechos humanos a través del Carter Center: es el patrón de carrera larga y silenciosa. Barack Obama, en 2009, obtuvo el premio por relanzar el multilateralismo y la agenda de desarme en un mundo que pedía un cambio de tono: es el patrón de apuesta prospectiva que genera debate.

Estos cuatro modelos ofrecen lentes para observar a Trump. Si el comité quisiera premiar una mediación puntual que evita más muerte y abre horizonte, la analogía útil es Roosevelt. Si optara por instituciones o arquitectura jurídica, el espejo sería Wilson (o, en nuestra época, ICJ/ICC o ODIHR). Si buscara trayectoria, la comparación sería con Carter, y ahí Trump todavía no llega en tiempo. Si el premio recompensara impulso político capaz de descongelar conflictos, con riesgo de exceso de esperanza, miraríamos a Obama; las tensiones de Trump con el multilateralismo complican ese encaje.

El Nobel de 2023 —Narges Mohammadi, activista iraní encarcelada— y el de 2024 —Nihon Hidankyo, la confederación de hibakusha— refuerzan un trazo: sacrificio prolongado, defensa de derechos, memoria contra la guerra. Es una secuencia que favorece candidaturas civiles y lugares invisibles del planeta. No es una camisa de fuerza, pero sí una pista de lectura. Si este año el comité quisiera enviar un mensaje de estructura, el derecho internacional o la protección de periodistas encajarían. Si buscara hacer girar de golpe el ciclo informativo, una tregua en Gaza firmada y verificada sería dinamita simbólica. El estado del proceso —apenas en fase uno— deja esa segunda opción en territorio menos sólido.

Hay, además, lecciones de premios controvertidos: Kissinger y Le Duc Tho (1973), Arafat, Rabin y Peres (1994). Esas decisiones costaron dimisiones dentro del propio ecosistema del Nobel y tensionaron la percepción pública. El comité conoce ese peaje y, a la hora de emitir su voto, mide no solo la justicia del laurel, sino el efecto que el premio puede tener sobre el proceso de paz al que apunta. ¿Acelera o distorsiona? Cuando la letra pequeña no está cerrada, reconocer demasiado pronto puede convertirse en un boomerang.

Qué significa ganar (o no) mañana: política real y memoria

Si el Nobel recae en Trump, el impacto será inmediato y medible. Ganaría capital político exterior y, en Oriente Próximo, aumentaría el coste de romper la tregua. Israel y Hamás tendrían más incentivos para cumplir plazos; Egipto, Qatar y Turquía —corresponsables del encaje— multiplicarían su implicación. En Washington, el laurel blindaría la narrativa de liderazgo global en un año cargado de fricciones con Europa por comercio y defensa. En Moscú y Teherán, el premio sería leído como un desplazamiento de influencia. Y en Oslo, reforzaría la interpretación según la cual la paz no solo es un ideal civil, sino también un resultado negociado desde el poder.

Si el premio se va a otra candidatura, el tablero también aprende. Un laurel al CPJ situaría la seguridad de periodistas donde raramente se coloca: en la definición misma de paz. ERR Sudán elevaría al primer plano global la peor crisis humanitaria del momento y dignificaría el trabajo autogestionado que salva vidas. ICJ/ICC enviarían un mensaje jurídicamente rotundo: no hay paz sin justicia. Una figura como Navalnaya subrayaría que la paz incluye libertades y que la guerra suele nacer de regímenes que aplastan la sociedad. Ninguno de esos escenarios desautoriza la mediación en Gaza; más bien reafirma que el Nobel tiene varios idiomas y que la prioridad de 2025 puede ser proteger estructuras y vidas en guerras abiertas.

Las nominaciones de última hora que hoy circulan —ministros europeos, legisladores, antiguos cargos— no alteran nada para este viernes. Las casas de apuestas pueden virar en cuestión de horas; el comité no. En la cultura del premio, la independencia es una fortaleza. La presión pública, por intensa que sea, no entra en la sala de deliberaciones.

Estados Unidos y el Nobel: cuatro presidentes, cuatro lecciones

Estados Unidos es una constante en la historia del Nobel de la Paz, pero cada reconocimiento ha respondido a criterios distintos. Theodore Roosevelt (1906) simboliza la mediación efectiva que corta una guerra. Woodrow Wilson (1919) señala la ambición institucional de construir normas y foros que prevengan el conflicto. Jimmy Carter (2002) es el activista de Estado, retirado del cargo, que acumula décadas de diplomacia discreta, observación electoral y defensa de derechos a través de una fundación. Barack Obama (2009) representa la apuesta estructural por el multilateralismo y el desarme en un inicio de mandato que prometía redefinir el clima internacional.

Esa cuatrilogía no ofrece una fórmula mágica, pero sí una rejilla de lectura. Trump, hoy, encaja —si acaso— en el patrón Roosevelt, siempre y cuando lo de Gaza se cumpla y se traduzca en reducción neta de violencia. No encaja en el patrón Wilson por su relación oscilante con organismos internacionales. No encaja en Carter porque no hay décadas de trabajo acumulado. Y Obama fue un premio de expectativas que el comité otorgó en otra coyuntura, con una metanarrativa de reconexión multilateral difícil de replicar hoy.

En esa comparación, un matiz resulta esencial: el Nobel no es un certificado de santidad, sino un acto político-ético que busca impactos. Cuando el comité premió a Kissinger o a Arafat/Rabin/Peres, lo hizo para forzar inercias y amarrar procesos que podían caer. A veces funcionó; otras no. Esa memoria —y los costes internos que tuvo— explica por qué, cuando la letra pequeña no está madura, Oslo frena.

Lo que se juega el 10 de octubre: efectos, no solo titulares

A unas horas del anuncio, el marco es nítido. Trump ha movido fichas grandes y ha puesto su nombre en acuerdos que importan. El calendario del Nobel, sin embargo, no le acompaña. Gaza tiene una “fase uno” que debe convertirse en hechos; el Cáucaso tiene una declaración que debe mutar en tratado y normalización real. Ese tránsito —del enunciado a la verificación— es el que cuenta para el laurel. Si llega el premio, reforzará la ejecución del plan, atara a más actores y elevará el precio de cualquier marcha atrás. Si no llega, nada impide que las iniciativas en curso sigan su camino y construyan un expediente ganador a medio plazo.

Para la historia, ganar hoy significaría que el comité ha valorado resultado por encima de dudas y urgencia por encima de cautela, registrando un momento de inflexión en un conflicto que se prolongaba desde 2023. No ganar significaría que el comité prioriza persistencias —prensa libre, sociedad civil, derecho internacional— frente a operaciones diplomáticas aún blandas. Ambas lecturas son coherentes con la tradición del Nobel. Lo determinante, en todo caso, no es la gloria del diploma, sino el cumplimiento del papel: rehenes en casa, fusiles en silencio, ayuda dentro, instituciones funcionando y normas respetadas. En ese terreno sin focos, con sudor y sin épica, se juega la paz que de verdad cuenta. Y ahí, el tiempo hará de juez.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: El País, La Vanguardia, ABC, RTVE, Europa Press, El Mundo.

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Por qué ha muerto el actor Javier Manrique? Lo que sabemos

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Pepe Soho? Quien era y cual es su legado

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadHuelga general 15 octubre 2025: todo lo que debes saber

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Por qué Eneko Goia dimite como alcalde de Donostia?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDana en México, más de 20 muertos en Poza Rica: ¿qué pasó?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Moncho Neira, el chef del Botafumeiro?

Economía

Economía¿Por qué partir del 2026 te quitarán 95 euros de tu nomina?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Cómo está David Galván tras la cogida en Las Ventas?