Cultura y sociedad

Simbologia del funeral de Charlie Kirk: ¿qué le pasa a EEUU?

Un funeral en estadio, seguridad de Super Bowl y liturgia patriótica: el adiós a Charlie Kirk revela la campaña total que sacude a EE. UU. ya

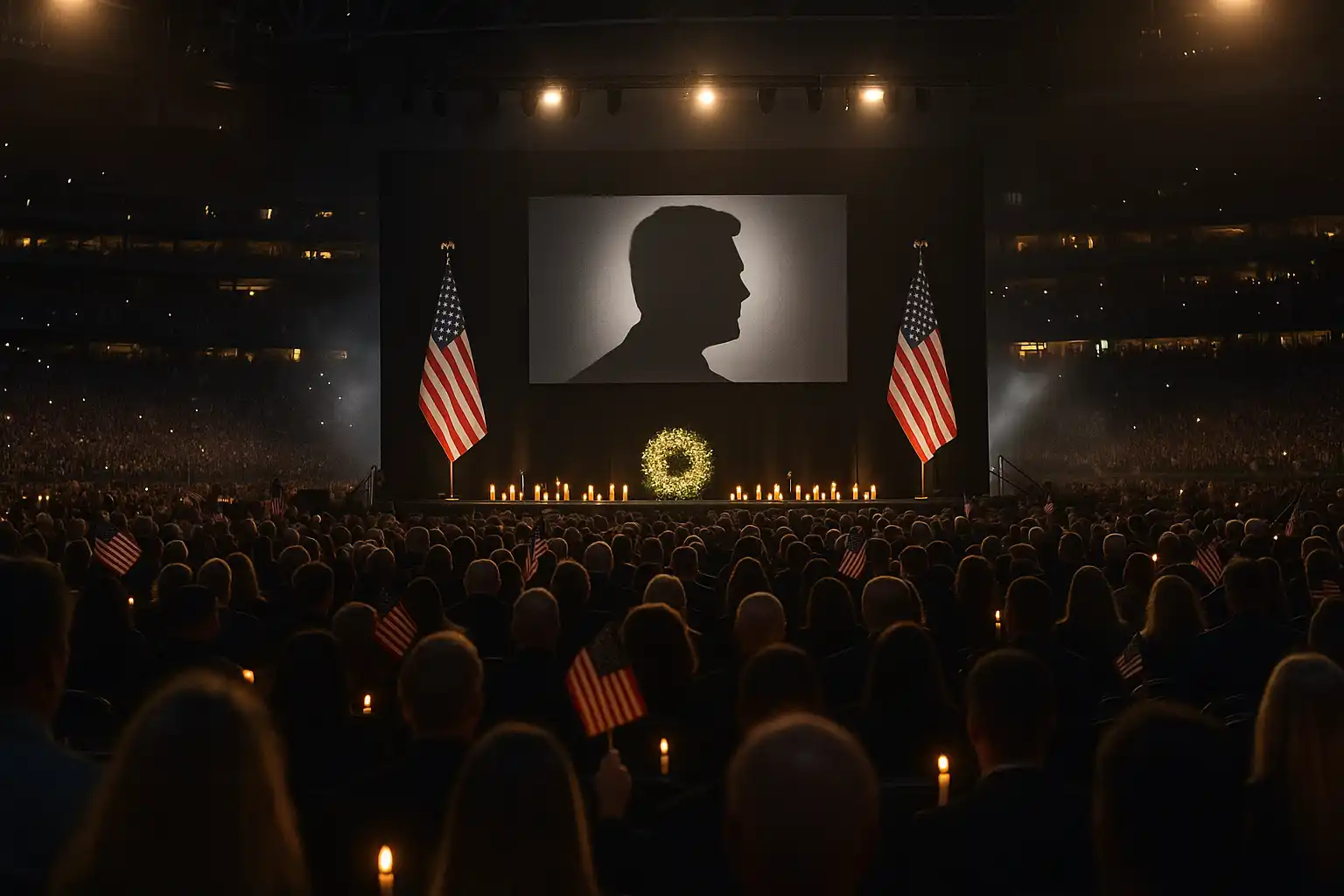

La ceremonia pública por Charlie Kirk —en un estadio de la NFL, retransmitida en directo, con una escenografía de gran formato y presencia destacada del poder político— ha convertido un duelo privado en un acto nacional que revela el estado febril de la vida pública estadounidense. La política se sacraliza, el dolor se convierte en relato, el escenario se codifica como un emblema de pertenencia y fuerza. El lugar, la estética, el guion y la seguridad no son accesorios: funcionan como mensajes. Dicen que Estados Unidos vive en modo campaña permanente, con liturgias cívicas que disputan el sentido común tanto como los votos.

El dato es concreto y, a la vez, elocuente: el servicio conmemorativo se celebra en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), con capacidad de decenas de miles de personas, una escaleta pensada para la televisión conectada y un dispositivo de seguridad de altísimo nivel. Allí se honra la biografía del fundador de Turning Point USA —asesinado once días antes durante un acto universitario en Utah— y se consagra un “nosotros” ante el país. No es solo un funeral, es un acto de movilización. En la práctica, la ceremonia muestra la potencia de la derecha cultural organizada, la centralidad del streaming como plaza pública y la erosión de cualquier zona neutral. Quien acude o sintoniza no solo acompaña el duelo; participa en un rito que ordena la emoción y la dirige hacia un horizonte político explícito.

Un estadio como altar cívico

La elección de un coloso deportivo como sede del memorial no es casual ni caprichosa. Un estadio multiplica la carga simbólica del homenaje: es un santuario civil donde se celebran gestas colectivas, un espacio donde la unidad se representa a coro y a volumen alto. El graderío sugiere pueblo; las pantallas gigantes, relato; la megafonía, liturgia compartida. La estética del deporte profesional —bandas sonoras, planos cenitales, mosaicos de colores patrios— traslada a la política un lenguaje de victoria y comunión. Esto importa, y mucho: no estamos ante un salón discreto ni ante una catedral silenciosa, sino ante la arquitectura del espectáculo convertida en catequesis cívica.

Se percibe en los detalles. Banderas que tapizan los accesos, uniformes, un colorguard impecable, una secuencia de testimonios milimetrada para la cámara. Hay escenografía de megatemplo y gramática de prime time. La organización propone códigos de vestimenta (rojo, blanco y azul), sincroniza la entrada de autoridades con el crescendo musical y reserva momentos para cánticos y oraciones que, a pantalla partida, ya circulan como clips autónomos. No es una frivolidad: es la forma contemporánea de construir memoria pública. Para millones, esa estética no es “decorado”; es la manera de estar juntos y de recordar a los suyos. Para otros tantos, resulta abrumadora. El contraste forma parte del mensaje.

En ese espacio, la semiótica del poder se vuelve transparente. La llegada del presidente al graderío alto dispara un “U-S-A” coreado, la patria como tribuna emocional. El foco recorre a congresistas, gobernadores, presentadores, líderes de organizaciones afines, atletas, pastores. La realización televisiva no solo registra: compone un mural de legitimidades. Un estadio, por su naturaleza, permite la escala multitudinaria que un partido político anhela: planos abiertos que transmiten fuerza numérica, cercanía física que transforma a los asistentes en coro, cámaras que convierten el acto en un acontecimiento compartido de alcance nacional e internacional.

El lenguaje del estadio trae, además, un subtexto: en el deporte se perdona poco, se celebra fuerte, se aprende a ganar y a perder, a veces con estridencia. Trasladado a un funeral político-cultural, ese código envía la idea de que la comunidad no se repliega ante la tragedia; se exhibe, dobla la apuesta, extiende el legado del homenajeado como si fuese un escudo. Es una estética que busca recomponer ánimo y, a la vez, reclamar territorio cultural. La frase se repite en conversaciones de pasillo: “que se vea”. Que se vea, que se oiga, que no haya dudas de que hay continuidad.

Seguridad total y ansiedad nacional

La simbología del acto no se entiende sin el dispositivo de seguridad. Las autoridades tratan el memorial como evento de categoría máxima, al nivel de una Super Bowl en materia de protocolos y recursos. El perímetro amplísimo, los controles de acceso estilo aeropuerto, la coordinación entre policías locales, estatales y agencias federales, el uso de inhibidores, drones, radares, patrullas y equipos de respuesta rápida… Todo comunica. Y lo que comunica es que Estados Unidos percibe la política como terreno inflamable. No se exagera si se señala que el país vive con el músculo en tensión.

Ese blindaje tiene doble filo. Por un lado, protege y tranquiliza. Por otro, revela el clima de época: la securitización del espacio cívico como rutina. En la víspera del funeral, los responsables del operativo hablan de amenazas detectadas, de protocolos contingentes y de medidas extraordinarias de tráfico y transporte. No hace falta pormenorizar para entender el mensaje: un país que ha visto crecer la violencia política y la desinformación reacciona convirtiendo cada gran acto cívico en una operación compleja. Es el precio de la visibilidad y de la polarización. También, inevitablemente, un ingrediente de la puesta en escena: el blindaje como parte del ritual.

El público lo asume con naturalidad. No-bag policy, colas en zigzag, vallas, cacheos. Familias con niños, asistentes que han pasado la noche acampando, grupos que rezan. La realidad es agridulce: el dolor que convoca se mezcla con la adrenalina de un gran directo. Al hacerlo, el funeral gana en épica lo que pierde en intimidad. Y ese intercambio —mucha emoción, poca intimidad— define una de las claves de la simbología del acto: la comunidad ensancha el duelo para politizarlo a favor propio, lo sacraliza y lo blinda, sabiendo que cada plano y cada consigna se convertirán en materia prima de la conversación nacional.

Religión civil y estética evangélica

Hay otra capa, poderosísima: la religión civil. Banderas en vertical, manos alzadas, cruces acariciadas en primer plano, oraciones compartidas. La mezcla entre repertorio patriótico y lenguaje evangélico impregna el tono, las canciones, el ritmo de la ceremonia. No es un adorno: es un puente entre nación y fe que busca transformar la identidad política en causa moral. La iconografía sugiere que el homenajeado no solo fue un activista, sino un soldado cultural; su muerte, no solo una tragedia, sino un sacrificio con sentido.

Se cuida el guion del héroe laico. Testimonios de colaboradores, amigos y figuras públicas hilvanan una épica clara: del joven que “despertó” a una generación al líder que ordenó una red, profesionales y voluntarios. Surgen imágenes que condensan tesis enteras: la viuda al centro, acompañada por dirigentes de la organización; una cruz en alto en el medio del estadio; un coro que canta mientras el plano recorre lágrimas y banderas. El relato desemboca en una promesa de continuidad: tomar el relevo, no fallar al legado, mantener encendida la antorcha. Es la gramática histórica de las grandes despedidas políticas, pero aquí resuena con especial intensidad por la guerra cultural en curso.

Ese acento tiene consecuencias prácticas. La red que montó el homenajeado se reorganiza: nuevos roles, liderazgos que ascienden, un calendario que se ajusta. El acto de Glendale funciona como palanca organizativa: consolida una base, recluta a jóvenes activistas, estimula donaciones, ofrece un marco simbólico para próximas campañas y giras. En paralelo, la audiencia que discrepa de ese repertorio ve confirmada su hipótesis: que la derecha cultural sabe transformar dolor en capital político, convertir la memoria en energía. Ambas percepciones coexisten y se alimentan mutuamente, lo que abona un clima donde la emoción manda y la deliberación, a menudo, llega tarde.

La batalla por el discurso público

La muerte a tiros de un activista con tanta exposición mediática reabre un debate circular: dónde termina la crítica y dónde empieza el hostigamiento que deshumaniza al adversario. En los días posteriores al asesinato, circularon mensajes extremos —celebraciones indecentes, teorías delirantes, denuncias de censura—, y no faltaron propuestas punitivas contra voces que, a juicio de algunos responsables públicos, traspasaron líneas morales. Ese impulso choca con el andamiaje jurídico-cultural de la Primera Enmienda, un terreno minado donde la indignación social se encuentra con libertades robustas y jurisprudencia exigente.

El funeral actúa como catalizador de esa disputa. Quien sube al escenario calibra cada palabra con un ojo en el auditorio y otro en la cámara. Abundan las apelaciones a la “verdad”, a la “libertad”, al “bullying ideológico”. A veces, el mensaje roza la tesis de que criticar con dureza equivale a atacar la memoria del homenajeado. En la otra orilla surge la sospecha de que se intenta blindar una causa frente a la crítica legítima aprovechando la conmoción. Entre los dos polos, la esfera pública procesa, a trompicones, un dilema viejo: cómo desactivar la toxicidad sin quemar garantías, cómo preservar la libre expresión en un entorno donde los algoritmos premian la provocación.

Ese es, quizá, el plano más delicado de la simbología del funeral. Cuando una exequia adquiere estatus de acto nacional, cualquier respuesta institucional (declaraciones, resoluciones, expedientes) se lee como parte del ritual. Si la reacción parece punitiva, crece la acusación de censura. Si es tibia, se interpreta como consentimiento del odio. No hay solución perfecta. De ahí que el memorial, más allá de la emoción legítima, se convierta en escuela de comunicación política: enseña cómo los relatos compiten, cómo las palabras se cargan de electricidad y cómo una sociedad fragmentada puede quedarse sin mediadores simbólicos fiables.

La plaza pública digital como teatro del duelo

El funeral se concibe, desde el primer minuto, para la pantalla. Guías de “cómo ver” la ceremonia, contadores de audiencia, micros “live” con actualizaciones cada pocos minutos, hilos que cortan y recombinan fragmentos con el vigor de un tráiler. La cámara no solo mira: ordena. Piensa en el plano medio, en la cita que viajará sola a TikTok, en la imagen de dron que cerrará el informativo. La experiencia para quien no pisa Glendale es igualmente intensa; a veces, más. En un timeline, el memorial se parte en cientos de microeventos que viajan solos. Un testimonio conmovedor, una arenga política, un himno. Todo, listo para ser reciclado.

Ese entorno favorece dos dinámicas. La primera, la empatía contagiosa: millones atraviesan la misma secuencia emocional, casi a la misma hora, y eso cohesiona. La segunda, la desinformación: vídeos reetiquetados, cronologías adulteradas, rumores que exigen desmentidos y, con ello, más exposición. En los días posteriores al asesinato, redacciones y verificadores dedicaron recursos a apagar bulos a toda velocidad; el funeral fija un guion oficial, pero también alimenta el apetito por versiones alternativas. Es el doble movimiento que caracteriza la comunicación política contemporánea: necesidad de un relato central y, a la vez, hambre de disidencia narrativa.

El resultado es que la deliberación pública se parece menos a una asamblea y más a una colisión de burbujas. No hay un gran foro compartido, sino cápsulas de emoción. Y, sin embargo, el estadio impone un punto de apoyo común: esa imagen de masas vestidas de colores patrios, ese coro, ese silencio compacto en los homenajes militares. Es una paradoja interesante: la política estadounidense ha encontrado en los estadios —y en sus retransmisiones— un sustituto temporal de los viejos espacios cívicos, con sus ventajas (visibilidad, energía, eficacia) y sus peajes (ruido, superficialidad, tentación de la hipérbole).

Qué cuenta el rito sobre Estados Unidos hoy

Lo que estalla a la vista de todos en Glendale no es un fenómeno nuevo, sino la cristalización extrema de tendencias viejas. Hiperpartidismo afectivo, espectacularización de la vida pública, securitización del espacio común, religación de la política con repertorios evangélicos, capitalización emocional del duelo y conversación fragmentada por algoritmos. Estados Unidos funciona como un país sin amortiguadores simbólicos; cuando faltan, cada golpe duele el doble. El fatal tiroteo de Utah y el funeral de Arizona aceleran algo que ya estaba en marcha: la campaña permanente convertida en forma de vida.

Sorprende menos la magnitud del memorial que la naturalidad con la que millones lo consumen como “lo normal”. Para quien comparte proyecto con el homenajeado, es consuelo activo: estamos juntos, seguimos. Para quien discrepa, es perturbador: ¿todo esto, también, debe ser política? La respuesta cruda es que ya lo es. La historia reciente ayuda a entenderlo. El país ha atravesado funerales que marcaron inflexiones —de líderes asesinados a víctimas de atentados o de violencia policial—, pero la densidad actual es otra. No hay “paz de los símbolos” compartida. Hay símbolos en confrontación permanente.

Ese “choque de símbolos” se alimenta de economía emocional. El duelo produce adhesión, energía, donaciones, nuevas caras. Hoy, ese capital se moviliza por redes perfectamente engrasadas: organizaciones, influencers, programas de radio y vídeo que sincronizan mensajes en minutos. La promesa de continuidad que atraviesa la ceremonia tiene implicaciones directas: convertir el vacío en proyecto, con agendas de campus, giras regionales y campañas temáticas en escuelas, sindicatos y medios locales. En paralelo, los adversarios reorganizan contrapuntos: recitales, vigilias, seminarios, hilos virales de denuncia. Nadie quiere dejar el campo simbólico libre.

La simbología del funeral, así, no queda encapsulada en el día del acto. Rebota en decisiones políticas: designaciones, comisiones, iniciativas legislativas, reglamentos internos en universidades. También en el lenguaje de comunicados y ruedas de prensa, que ahora orbitan en torno a palabras de alta tensión: “odio”, “censura”, “responsabilidad”, “patria”, “fe”. Son términos que arrastran historias y jurisprudencia, pero en boca de los protagonistas funcionan como palancas emocionales que ordenan a la audiencia. El país, que lleva años discutiendo cómo proteger la libre expresión sin degradar la convivencia, asiste a una escena que lo complica todo: un mártir cívico, una base movilizada, una oposición en guardia, una opinión pública sedienta de clips.

En ese contexto, el papel de los medios resulta decisivo. La cobertura en directo, con su mosaico de entradas, fotos y declaraciones, no es neutral. Prioriza lo visual, el gesto, la frase con “gancho”. Construye un memorial que cabe en un carrusel de imágenes: una cruz alzada, un estadio lleno, un abrazo presidencial, una viuda digna. La buena crónica, la que aporta contexto y frialdad, compite con ese maremoto de estímulos. Aun así, emergerán piezas que expliquen el itinerario del homenajeado, las tensiones internas de su movimiento, los dilemas que deja abiertos su muerte. Es el oficio. Y es, también, un recordatorio de que la prensa todavía puede oxigenar debates envenenados.

La simbología de Glendale ilumina, por último, una batalla de legitimidades. ¿Quién representa al país en un momento así? ¿La Casa Blanca, las iglesias, las organizaciones de base, los gobernadores, las universidades, el público que llena el estadio? En la práctica, todos y ninguno. De ahí la sensación de orfandad institucional que se cuela en los comentarios de pasillo. Se respira orgullo y dolor, pero también desconfianza. Y la desconfianza —esa sospecha de que el otro lado quiere imponer su mundo— es la materia prima de la polarización. El funeral, al amplificar identidades y jerarquías, ayuda a entender por qué se radicaliza el afecto partidista y por qué cuesta tanto reconstruir puentes.

Lo que deja Glendale: un espejo incómodo

El memorial de Charlie Kirk no solo homenajea a un activista asesinado. Expone con crudeza la anatomía de la política estadounidense de 2025. Un país que transforma la pérdida en fuerza, que apela a la fe y a la bandera para cerrar filas, que blindó sus rituales por temor a la violencia y que instaló la campaña en el centro de la vida cívica. Un país con una plaza pública digital donde los actos se trocean en clips y los clips dictan la agenda, un ecosistema mediático hiperveloz y un vocabulario inflamable. Un país que, pese a todo, encuentra en el estadio un lugar para verse de cuerpo entero, con sus grandezas y sus heridas.

La simbología del funeral explica, a su manera, qué le pasa a EE. UU.: faltan amortiguadores compartidos que hagan de los símbolos una casa común; sobran razones —y tecnologías— para convertir cada gesto en munición cultural. Allí donde antes había mediaciones —partidos que negociaban, iglesias que acercaban, medios que ordenaban— hoy hay tribus. Glendale lo refleja sin pudor. Y obliga a aceptar una idea incómoda: los ritos cívicos ya no son campos neutros, y quien quiera comprender el tablero estadounidense tendrá que leerlos como lo que son, con sus códigos, su liturgia y su cálculo. No es bonito. Pero es real. Y, desde ahora, inseparable de la política que viene.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo se ha elaborado con información contrastada y actualizada procedente de medios españoles de referencia. Fuentes consultadas: El País, ABC, 20minutos, Europa Press.

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDe qué murió José Manuel Ochotorena ex portero del Valencia

Cultura y sociedad

Cultura y sociedadDe qué murió Jorge Casado, joven promesa del Real Zaragoza

Tecnología

Tecnología¿Cómo es RedSec, el battle royale gratis de Battlefield 6?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Qué pueblos compiten en Ferrero Rocher 2025 y cómo votar?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué murió Oti Cabadas? Adiós a la camionera influencer

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué murió Jairo Corbacho, joven futbolista de 20 años?

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿De qué ha muerto Anna Balletbò? Fallece la pionera del PSC

Cultura y sociedad

Cultura y sociedad¿Qué gafas lleva Sánchez en el Senado y dónde comprarlas?